なぜ美智子さまが皿婆と呼ばれるの?

そんな言葉をSNSで見かけて、違和感や疑問を抱いたことはありませんか?

ネット上で使われる「皿婆」という呼び方は、美智子さまの帽子スタイルを揶揄するものですが、実はそこには深い思いやりと配慮が込められていたのです。

見た目だけで切り取られた誤解、そして広がる偏見。

しかし、真実はまったく逆で、美智子さまの装いには「相手を気遣う心」が詰まっていました。

そこで・・・

- 「皿婆」という言葉が生まれた経緯とSNSでの拡散背景

- 美智子さまの帽子ファッションに込められた気遣いと真意

- 被災地や海外での交流から見える美智子さまの本当の姿

と言った内容を中心に、「皿婆」という言葉の背景と、帽子に隠された皇后としての哲学、さらには被災地訪問や子どもたちへの交流エピソードを通じて、美智子さまの本当の姿をお伝えしていきます。

今こそ、その誤解を解き、真実の美智子さま像を理解してみてはいかがでしょうか。

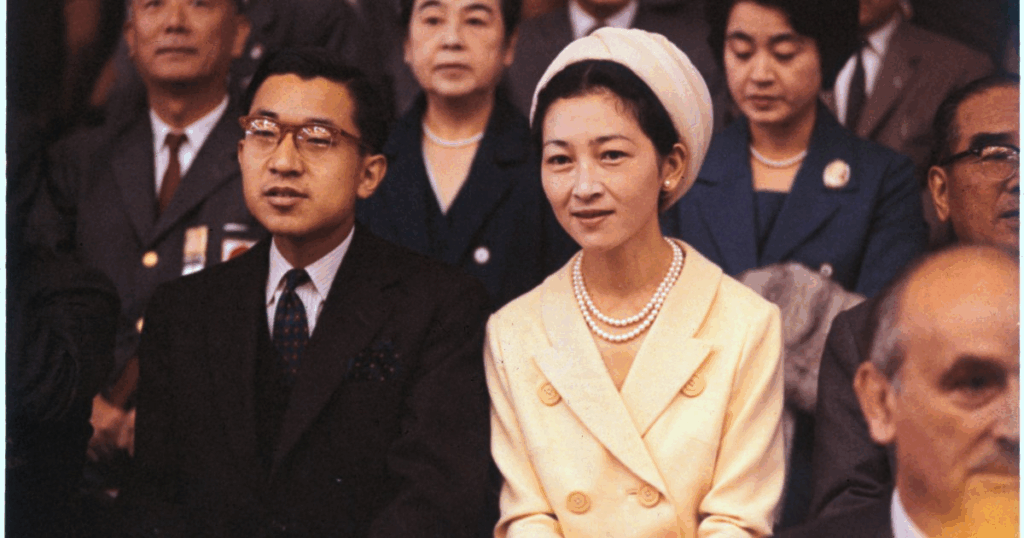

皿婆ってなに?ネットで使われる呼称の意味と拡散の背景

https://www.fujingaho.jp/culture/royal-family/a44830401/empress-emerita-michiko-on-her-90th-birthday/

皇室の中でも長く親しまれてきた美智子さまが、なぜ「皿婆」と揶揄されるようになってしまったのでしょうか。

この言葉は、インターネット上で特定のスタイルに注目が集まったことから広がっていきました。

ここではまず、「皿婆」という言葉がどのようにして生まれ、拡散していったのかを丁寧にたどってみましょう。

SNS発祥?「皿婆」という言葉が生まれた経緯

https://www.fujingaho.jp/culture/royal-family/a44830401/empress-emerita-michiko-on-her-90th-birthday/

「皿婆(さらばあ)」という言葉を初めて目にした方は、その強烈なインパクトに驚いたかもしれません。

この呼称は、SNS上でごく一部のユーザーによって広まりました。

主にX(旧Twitter)や掲示板系SNSにて、美智子さまがご公務で着用される帽子のデザインが“皿のように見える”という一部の視覚的印象から生まれた揶揄表現です。

特定のユーザーによる投稿が「炎上目的」あるいは「ウケ狙い」で拡散されたことで、いつしかネットスラングのような扱いを受けるようになったのです。

この言葉が広がった背景には、SNS特有の“言葉のラベル化”と“面白さ優先の拡散構造”があります。

それが「皿婆」という呼称が定着した、冷ややかで軽薄な現実です。

次のセクションでは、この「皿」に見えると言われる帽子スタイルの実態に迫ります。

※まず最初に、言葉の由来と広まり方を客観的に整理します。

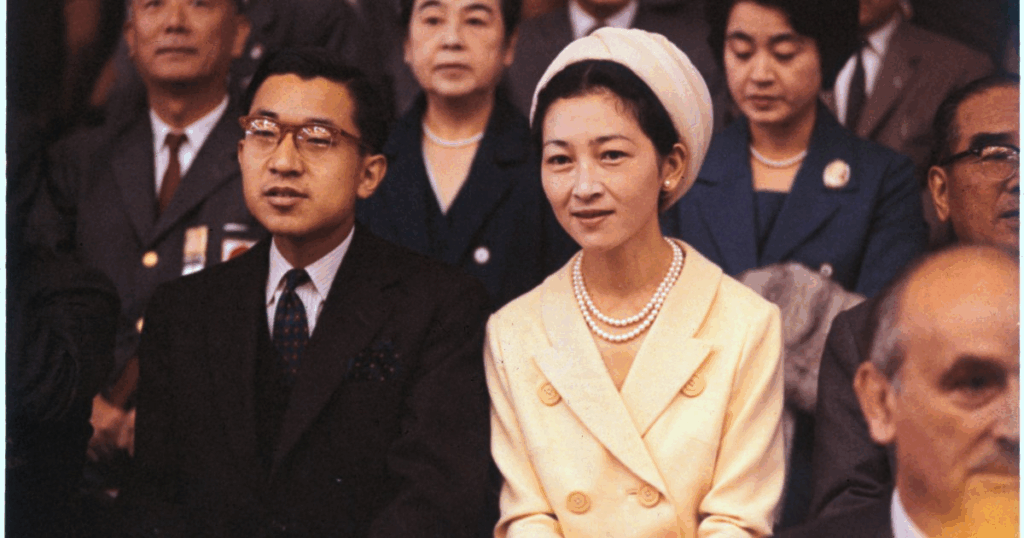

なぜ「皿」に見える?帽子スタイルの特徴と印象

https://www.fujingaho.jp/culture/royal-family/a44830401/empress-emerita-michiko-on-her-90th-birthday/

「皿婆(さらばば)」という呼び方の発端は、美智子さまが長年愛用されてきた独特の帽子のスタイルにあります。

SNSではその形状が「お皿のように見える」として揶揄されるようになりました。

しかしこれは、デザインの本質や背景を理解しないままに“形だけ”で判断された、非常に表層的な印象に過ぎません。

帽子のサイズはおよそ直径20センチ程度の丸型で、近年は「小皿帽」とも称されるようになりました。

「果して帽子と呼べるかどうか。むしろヘア・アクセサリーの一種という言いかたのほうが、当たっているかもしれませんね」

文春オンライン https://bunshun.jp/articles/-/60129?page=4

これはストールやケープとセットになったアンサンブルで着用されることが多く、帽子というよりも「ヘアアクセサリーに近いもの」と、製作を担当する平田暁夫氏の妻・恭子氏も語っています。

この小さな帽子の形は、美智子さまの“視線への気配り”から生まれたものでした

公務のご訪問では今も帽子は必須。だがデザインによっては、ひと目お顔を拝見したいと願う人たちの視線を阻んでしまうことも。お気遣いの心から、帽子は小さくなり、額の上に留めるような形状に変化していった。

読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/koushitsu/20241010-OYT1T50157/

この小さな帽子の形は、美智子さまの“視線への気配り”から生まれたものでした。

公務の場において「人々に顔を見てもらいたい」という思いから、帽子が小型化し、額の上に留めるようなデザインへと変化していったと紹介されています。

美智子さまは帽子について「前が下がりすぎず、後ろが立ちすぎず、顔がきれいに見える角度を大事にしている」とも語られていたそうです。

この微妙な角度は、相手に安心感を与え、親しみやすさを演出するための工夫。

さらに、帽子のつばは横から見ると顔に柔らかな陰影を生み、優しい印象を与えるように設計されています。

また、美智子さまは公務などで人と接する場面が多く、「相手に顔がきちんと見えること」「視線が隠れないこと」をとても大切にされてきました。

ァッションにおいて最も大切にされてきたのは、“相手に不快感を与えないこと”と“控えめであること”。

その哲学は、ヘアスタイルにまで及びます。

ナチュラルな白髪交じりのウィッグを自然に使いこなす姿勢からも、「老いを隠さず、自然体で生きる」ことへの美智子さまのこだわりがうかがえます。

しかし、こうした思いやりに満ちたスタイルが、ネット上では「目立ちたがり」と揶揄され、まるでファッションで注目を集めようとしているかのように誤解されてしまったのです。

この誤解は、美智子さまの「他者への思いやり」を装いに込めた姿勢とは、真逆の見方だと言えるでしょう。

美智子さまの帽子ファッションはなぜ生まれた?

https://gendai.media/articles/-/139708?page=3

皇室の中でも「帽子がトレードマーク」と言われるほど、印象的なスタイルを確立された美智子さま。

実はその装いには、単なるファッションを超えた“意味”と“役割”が込められていました。

続くパートでは、まず「皇室ファッションにおける型」とその社会的な背景をひもといていきます。

皇室ファッションの“型”とその役割

皇室ファッションとは、単に美しさを追求した装いではありません。

とくに女性皇族においては、慎み・上品さ・格式を重視しながら、国民との距離を縮めるための「役割」を担う装いが求められます。

美智子さまは、皇室に初めて民間から嫁がれた皇后として、そのファッションにも強い注目が集まりました。

当初は和装中心でしたが、昭和から平成にかけて洋装へとシフト。

この“型”は、他国の王室と並んだときにも違和感なく映える国際感覚を意識したもの。

また、シンプルながら洗練されたシルエットは、「誰にでもわかりやすく、品位ある存在」としての象徴を目指したものでした。

英国王室を参考にしつつ、日本らしい控えめさと優しさを融合させたその姿勢が、今もなお高く評価されています。

帽子に込められた気遣いと「目線のコントロール」

美智子さまの帽子スタイルには、ただの装飾ではない「深い気遣い」が込められていました。

それは、国民の目線と自らの姿勢との“関係性”を考慮した、いわば“無言の配慮”だったのです。

まず、美智子さまが好んで身につけられたのは、つばが大きすぎず、やや斜めに傾けたデザインの帽子。

このスタイルは、ご本人が「国民と視線が自然に合うように」と工夫されていたもので、顔の表情が隠れすぎず、かといって前に出すぎない絶妙なバランスが取られていました。

洋服のデザインと生地が決まると、帽子の形を美智子さまに決めていただき、飾りは仮縫いの際に提案する。欧子さんが自分でかぶって配色や配置を考え、最後に美智子さまがご自身で帽子をかぶり、飾りの位置や角度を微調整されて、これこそ「美智子さまの帽子」という仕上がりになって驚いたこともあった。

読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/koushitsu/20241010-OYT1T50157/

実際、帽子の角度や大きさ、服の配色に至るまで、美智子さまご自身が細かく調整されていたことが紹介されています。

とくに注目されたのが、「帽子のひさしにより、自然と首をかしげるような姿勢になる」デザイン。

これは、視線を合わせながらも、相手に対して圧迫感を与えない工夫であり、“常に相手を思いやる皇后像”を象徴するものでした。

こうした姿勢は、長年の被災地訪問や子どもたちとの交流の場でも一貫して見られ、多くの人の心に優しさとして届いています。

美智子さまの帽子に込められた想いを、実際のスタイルで解説

以下では、美智子さまが実際にご着用された代表的な帽子スタイルを取り上げ、ひとつひとつに込められた“配慮”や“意図”をわかりやすくご紹介します。

引退を半年後に控えた、深みと優しさをまとう装い(2018年・高知県)

https://mainichi.jp/premier/business/articles/20181102/biz/00m/010/002000c

2018年10月、退位を半年後に控えた美智子さまがご出席された「第38回全国豊かな海づくり大会」の場面。

高知県土佐市の宇佐しおかぜ公園にて、皇后さまは落ち着いたブロンズカラーのスーツと同系色の帽子をお召しでした。

この帽子は、いわゆる“ティルトハット”型の小皿帽。

やや斜めにあしらわれた立体的なリボン装飾が、慎ましさの中に品のある華やぎを添えています。

帽子と衣服は完全にトーンを揃え、見る者に「調和」と「一体感」を感じさせる装い。

この日は、快晴の中での放流行事。

濃い色味が背景に映えるよう計算されているだけでなく、風や日差しにも負けない落ち着きがあり、どこまでも自然体で調和的です。

帽子の高さや幅は控えめで、周囲の人々の視界を遮らない工夫がされています。

平成の終わりを目前に控えたこの装いからは、30年にわたり国民と向き合ってきた美智子さまの集大成ともいえる気品と穏やかさが感じられます。

そして、最後まで“語らぬ装いで語る”という、美智子さまならではの美学が静かに息づいています。

ゆうなの花をあしらった南国の帽子(2014年・沖縄訪問)

https://dot.asahi.com/articles/-/32529?page=1

2014年6月、10回目となる沖縄訪問で、美智子さまは現地に咲く「ゆうな(オオハマボウ)」の花をデザインした帽子をお召しになりました。

白地の帽子に添えられたゆうなの花は、つぼみから満開の八重までの段階を丁寧に再現。

花弁の重なりや立体感が巧みに表現されており、沖縄の自然や人々への深い敬意が感じられます。

淡い黄色と若緑の葉が、穏やかな白いスーツと調和し、全体に柔らかな印象を添えています。

訪問地の風景に溶け込むようなこの装いには、「私はこの地の空気をともに吸っています」という、静かなメッセージが込められています。

チューリップモチーフの小皿帽(2011年・和歌山県植樹祭)

https://dot.asahi.com/articles/-/32529?page=1

赤いチューリップが彩るこの帽子は、和歌山県で開催された植樹祭で着用されたもの。

千鳥格子柄のベースに小ぶりな花が添えられ、春らしい親しみと柔らかさを演出しています。

額の上にちょこんと乗るスタイルは、顔の表情がよく見えるよう工夫された“思いやりの角度”。

細部にまで宿っています。

ラベンダーの花が咲くつば広帽(2003年・北海道復興視察)

https://dot.asahi.com/articles/-/32529?page=1

北海道・有珠山噴火から3年後の復興視察では、見頃を迎えていたラベンダーをモチーフに。

淡い藤色の帽子とスーツを合わせ、優雅な中にも被災者への慰めと応援の気持ちを表しています。

葉にはサテンや錦織りが用いられ、立体的な表現も。

ヤマモモの実が飾られたデザイン帽(2002年・高知県国体)

https://dot.asahi.com/articles/-/32529?page=1

高知県の県花「ヤマモモ」の実を、本物そっくりにビーズで表現したデザイン。

県民に敬意を示しつつ、親しみを持ってもらえるようにという美智子さまの温かな思いが込められています。

帽子のスタイルは小さめで、顔全体が見えるよう絶妙な位置で固定されています。

黄色の薔薇の帽子(1998年・英国訪問)

https://dot.asahi.com/articles/-/32529?page=1

英国訪問時には、イギリスゆかりの薔薇をあしらった黄色い帽子で登場。

同色のスーツと合わせて気品と華やかさを演出しつつ、見た人の記憶に残る“視覚のメッセージ”を送っています。

帽子は「見る人の心を和らげる装置」

このように、美智子さまの帽子は単なるファッションではありません。

それぞれの訪問地や相手に合わせたメッセージが丁寧に織り込まれており、まさに“沈黙の優しさ”を形にした装いです。

美智子さまの帽子スタイルには、決して“奇抜さ”や“目立ちたい意図”はなく、すべてが相手への思いやりと状況への気配りで構成されています。

一見華やかに見える帽子も、その内側には「沈黙のメッセージ」がしっかり込められているのです。

この姿勢こそが、誤解や揶揄とは真逆の、本当の「品位ある皇室ファッション」だといえるでしょう。

ネットでの誤解と“炎上”が生んだ偏見

https://www.jprime.jp/articles/photo/29622

美智子さまのファッションが、SNSや掲示板を中心に揶揄されたり誤解されたりする場面が近年増えてきました。

その背景には、時代の変化やネット独特の空気感、さらには報道の偏りなど、いくつもの要因が絡んでいます。

本章では、そうした偏見がどこから生まれたのか、冷静に紐解いていきます。

「皿帽子=税金の無駄遣い」は誤解?ファッションが揶揄された背景

https://www.news-postseven.com/archives/20190501_1361421.html?DETAIL

本来、国民に敬意を込めて選ばれてきた皇室ファッション。

しかし近年では、ネット上でその「見た目」だけが切り取られ、揶揄の対象とされる場面が増えてきました。

とくに美智子さまの代名詞ともいえる“皿帽子”は、SNS上で「お皿のようだ」「コスプレのよう」といった言葉とともに拡散され、一部では「派手すぎる」「目立ちたがり」などといった批判まで寄せられています。

しかし、それは訪問先の文化や伝統に敬意を表すために入念に準備されたコーディネートであり、決して自己主張ではありません。

色味や花のモチーフ、帽子の形までもが意味を持ち、「相手に敬意を届ける」という目的のもと成り立っています。

「上皇ご夫妻が批判される理由の1つとして“皇族が無駄に税金を使っている”との考えが色濃くなってしまったことが挙げられます。これは小室眞子さんの結婚騒動以降、より顕著となりました。こうした考えから、那須や軽井沢でのご静養も“無駄遣い”と捉えられてしまったようです」

週刊女性PRIME

https://www.jprime.jp/articles/photo/29622

さらに深刻なのは、そうした批判が「税金の無駄遣い」といった主張にまでつながってしまっていることです。

昭和天皇と香淳皇后がどんなにボロボロのスリッパをお履きになっていても、美智子さまの皿帽子の印象が強すぎて「税金の無駄」の印象は拭えない。皿帽子のことをみんなが忘れるまでにおそらくあと80年はかかる⬇️https://t.co/KXX08fxqaK

— TANE (@tane_haruyo) May 14, 2025

たとえば、X(旧Twitter)では、昭和天皇と香淳皇后が履いていたという「ボロボロのスリッパ」の写真を引き合いに出し、

「皿帽子のインパクトが強すぎて、倹約の象徴だった昭和天皇の慎ましさがかすんでしまった」

「いくら装いに意味があるといっても、庶民には“浪費”に見える」

といった投稿が拡散され、多くの反応を呼んでいます。

こうした言説の問題点は、帽子や装いを「華美」か「倹約」かといった単純な二項対立でしか捉えようとしていない点にあります。

実際には、美智子さまの帽子は既製品ではなく、訪問先の文化や季節、相手国への敬意など、細やかな意味を込めて一つひとつオーダーメイドで作られてきました。

それでも、ネットの特性上、「見た目の派手さ」と「支出への不信感」が結びつきやすい構造になっていることは否めません。

一方で、こうした“意味ある装い”の裏側にある努力や背景は、ネットでは省略されやすく、誤解を招きやすいのも事実です。

誤解が生む偏見が、やがて“炎上”へとつながってしまう。

その悪循環が、長年の伝統と信念に支えられたファッションを「嘲笑の対象」に変えてしまったのです。

次に、その空気を助長した「報道のバイアス」について見ていきましょう。

皇室報道のバイアスと一部メディアの煽り方

https://bunshun.jp/articles/-/11603?page=2

皇室ファッションを報じる際のトーンは、メディアごとにかなり異なります。

伝統的なスタイルとして評価する媒体がある一方、「●●風」「あのブランドに似てる」などと、市民感覚での見た目評価に偏る報道も多く見られます。

さらに問題なのは、読者の興味を引くために「誰かを立てて、誰かを下げる」という構図を意図的に作ってしまうこと。

特にSNS時代以降、「美智子さまvs雅子さま」「雅子さまvs紀子さま」といった二項対立を強調する見出しが繰り返され、どちらか一方を“持ち上げすぎ”たり“過剰に批判”したりする構図が顕著になっています。

本来、各皇族方のスタイルはそれぞれの役割と人格、訪問先や式典の内容に合わせて丁寧に選ばれているもの。

しかし、そうした本質を置き去りにした報道は、読者や視聴者に“誤った印象”を植えつけることがあります。

「地味すぎる」「派手すぎる」「似合ってない」など、真偽不明なコメントが炎上のきっかけとなることもしばしばです。

このように、ネットの反応とメディアの報道が相まって、皇室ファッションへの偏見が生まれていきました。

では、そんな時代の空気の中で、美智子さまはどのように“装い”を通じて信念を貫かれてきたのでしょうか。

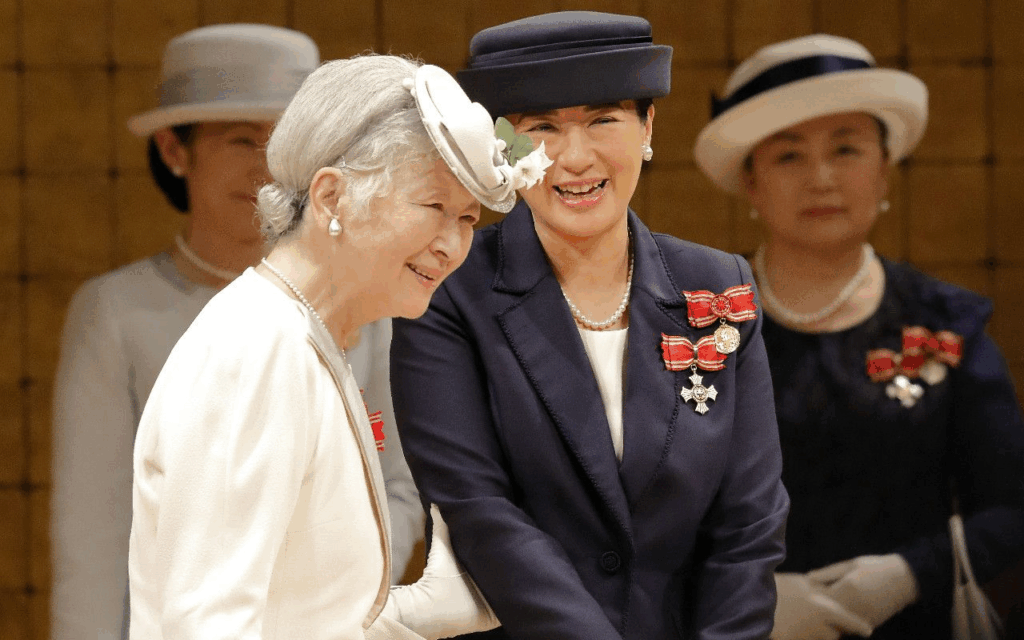

本当の美智子さま像とは?「皿婆」のレッテルを超

https://kaigo-postseven.com/184139

「皿婆」という呼称の陰に隠れてしまった、美智子さまの本当の姿は、想像以上に温かく、繊細で、他者への深い配慮に満ちています。

皇室ファッションがネット上で揶揄の対象になることがありますが、その背後にある「行動の歴史」に目を向けることで、見えてくる真実があります。

被災地と世界の子どもたちへ寄り添い続けた、美智子さまのまなざし

https://www.news-postseven.com/archives/20181027_788782.html?DETAIL

表面的な装いに注目が集まりがちな皇后像ですが、美智子さまの真の姿は、何よりも「寄り添う心」にありました。

震災に見舞われた土地でも、遠く異国の子どもたちに対しても、言葉を超えた深い交流を紡ぎ続けたその記録には、静かな感動が息づいています。

美智子さまが被災地を訪れるたび、現地の人々と「目を合わせ、手を取る」ことを何より大切にされてきたことは、多くの証言や記録に残されています。

たとえば東日本大震災の際、泥だらけの被災地に足を運び、避難所では一人ひとりに膝をついて声をかけ、そっと手を握られました。

2011年、東日本大震災の被災地・福島県

https://kaigo-postseven.com/184139

美智子さまは天皇陛下(現・上皇さま)とともに、雨が降りしきるなかでのご訪問を予定していました。

しかし、現地の状況が悪化し、予定されていた桃農家の視察は中止に。

その代わりに旅館「吉川屋」の一室で、非公開の懇談会が行われました。

集まった桃農家やJA関係者と静かな交流を交わし、美智子さまは福島の桃を「美味しい」と笑顔で完食。

「放射能の影響で、もらっても捨てられてしまう時期だった」と語る旅館の女将にとって、その光景は忘れがたい希望となったのです。

突然のエールに、女将は涙が止まらなくなり、頭を上げられなかったといいます。

また、美智子さまは帰路をわざわざ変更し、住民が待つルートを選んで通られました。

言葉よりも先に、相手の心を察し、静かに寄り添うその姿勢。

まさに、美智子さまの哲学が凝縮されたエピソードです。

2009年、カナダ・トロントの小児病院で難病と闘う子どもたちを訪問

https://www.fnn.jp/articles/gallery/2362?image=8

この「静かな思いやり」は、海外でも変わることはありませんでした。

2009年、カナダ・トロントの小児病院で難病と闘う子どもたちを訪問された際には、子どもたちの前で「ゆりかごの唄」を披露。

「歌手のようによい声では歌えませんが、我が子に何度も歌った経験だけを頼りに」と前置きされたあと、ゆっくりと子守唄を歌い上げられました。

「どうか今夜ぐっすりとお眠りになりますように。陛下とともに皆様のお幸せを祈っております」――その結びの言葉に、涙をぬぐう看護師や医師の姿もあったと伝えられています。

さらに病院に残されたお二人の署名。

上皇さまの名前の一段下に、静かに添えられた美智子さまの名――それは、まるでお二人の立ち位置そのままを象徴するようでした。

ネットの言葉がどれほど表層的であっても、このような行動の積み重ねこそが、本当の“美智子さま像”を物語っているのではないでしょうか。

その姿を目の当たりにした人々が、美智子さまの温かさを“静かな愛”と表現する理由がここにあります。

次の見出しでは、美智子さまがファッションや振る舞いに込めた“言葉なきメッセージ”に迫ります。

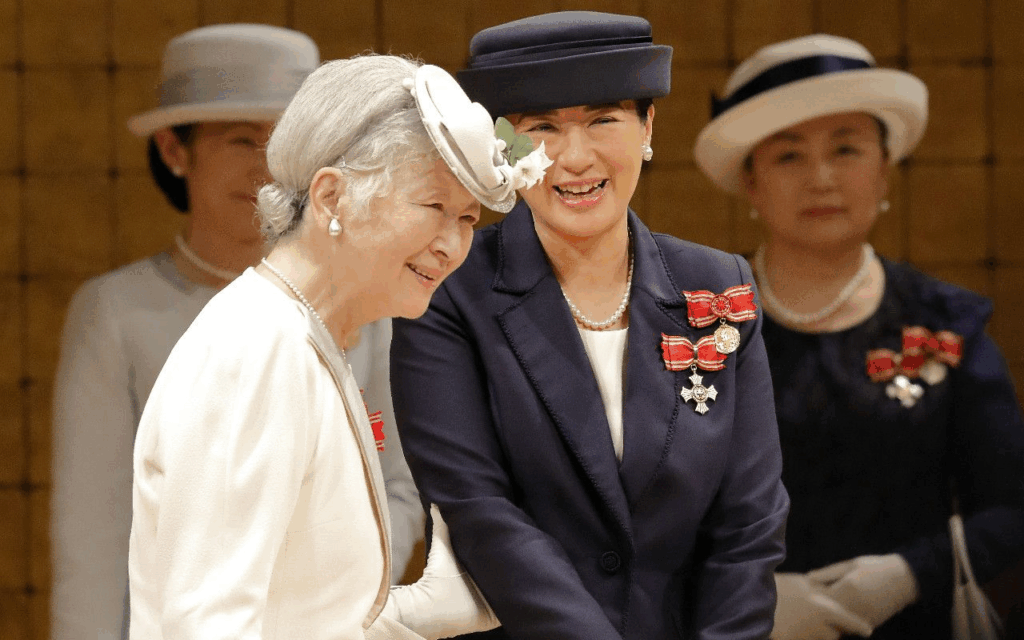

「言葉ではなく姿で伝える」皇后像の哲学

皇室という立場上、口にする言葉は慎重に選ばれ、時には沈黙こそが最も雄弁なメッセージとなります。

美智子さまはまさに、「語らずとも伝わる」存在であり続けました。

訪問先でのふるまい、丁寧な立ち居振る舞い、装いに込められた思い、そして柔らかく人々に向けられるまなざし。

そのすべてが、言葉以上に「皇后」という存在の意義を伝えていたのです。

特に、被災地訪問時のご様子は象徴的です。

周囲の空気を敏感に読み取り、相手の気持ちにそっと寄り添う。

これは一時のパフォーマンスではなく、60年以上の年月をかけて一貫して貫かれてきた姿勢です。

また、帽子や装いにも、「主張しない美学」がありました。

シンプルで、控えめでありながら、視線を下げて話す相手にもしっかり顔が見えるように考慮されたデザイン。

これもまた、「沈黙の優しさ」のあらわれでした。

かつて美智子さまが語られた「皇后は話す存在ではなく、見られる存在」という言葉。

その言葉どおり、美智子さまは自身の立ち位置を理解し、皇室に求められる“象徴”としての役割を誠実に果たし続けました。

その静かで揺るぎない姿勢こそが、今なお多くの人の心に残る理由なのではないでしょうか。

まとめ|「皿婆」と呼ばれた美智子さまの帽子に込められた深い思いやり

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 「皿婆」の由来 | SNSで帽子の形状が「お皿」に見えるとして揶揄された言葉。 |

| 帽子のデザイン | 顔が見える角度・相手への配慮から生まれた独自スタイル。 |

| デザインの工夫 | 地域や国に合わせた花のモチーフ、光の当たり方まで考慮。 |

| 誤解の広がり | 一部報道やSNSで表面的な印象が拡散し、誤った偏見が拡大。 |

| 本来の姿 | 被災地訪問、手話、子どもへの子守唄など「語らずとも伝える」皇后像。 |

「皿婆」と揶揄された帽子の奥には、美智子さまが相手に寄り添い、心を届けようとする繊細な思いやりが込められていました。

装いに秘められた配慮や皇后としての哲学は、SNS上の表面的な言葉では決して測れません。

ご自身の姿で語り続けた、美智子さまの真の姿を、私たちは改めて見つめ直すべきです。

コメント