天皇陛下が乗る“お召し列車”って、どんな列車?

一般人でも乗れるの?

と気になったことはありませんか?

格式あるこの列車は、陛下のご移動に使われる一方で、特別なツアーで一般人が体験できる機会もあるんです。

特に注目されているのが、JR東日本のE655系「なごみ」。

その豪華な内装や、防弾ガラスといった特別仕様、運行ルールの厳しさなど、普段の列車とは全く違う魅力があります。

本記事では、「なごみ」の秘密から、実際の乗車方法までをわかりやすくご紹介します。

読み終えるころには、お召し列車の奥深さをきっと誰かに語りたくなるはずです。

2025年8月1日、天皇陛下が“お召し列車”で静養地へ

2025年8月1日、天皇陛下が静岡県下田市の須崎御用邸へご静養に向かわれる際、“お召し列車”を利用されたと見られる移動が静かに注目を集めています。

2005年8月のご移動では、いわゆる「国賓対応型」ではなく、一般旅客にも使用されるE655系車両が使用されたとされており、「お忍び」でのご静養という形式にふさわしい演出となりました。

お召し列車には、天皇陛下や国賓などが乗車される完全な専用仕様のタイプと、一般向けの特別旅客列車として運行されるタイプの2種類が存在します。

2005年8月のように一般仕様の「なごみ(E655系)」が使われた背景には、派手な演出を避けた静かな移動、そして一般客との接点が生まれることで、偶然の“目撃”も可能になるという柔軟なご配慮があったのかもしれません。

東京駅では事前告知などは一切なく静かに運行が準備され、ほんのわずかの間だけホームでそのお姿を拝見できたという声も。

「お召し列車」とはいえ、あくまで“水入らずのご静養”という趣旨を重視された2005年8月のご移動は、皇室の今のあり方を象徴する出来事だったのではないでしょうか。

東京駅で目撃された陛下のお姿とは

東京駅で偶然にも目撃された天皇陛下と雅子さま、そして愛子さまのご様子についてはこちらの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。

お召し列車とは?天皇陛下の“移動のための特別列車”

天皇陛下や皇族の移動の際に使われる「お召し列車」は、見た目こそ特別感を抑えているものの、その役割や意味は非常に重みのあるものです。

今回は、そのお召し列車の基本から、令和時代の変化、一般人でも乗れる可能性まで、幅広く掘り下げてご紹介していきます。

まずは、そもそも「誰が」「どんなときに」この特別列車に乗るのか、基本的なところから解説していきましょう。

お召し列車は誰が乗れる?どういう場面で使われる?

お召し列車は、天皇陛下をはじめとする皇族がご移動の際に使用される、特別な列車です。

特に国事行為や公式行事、外交儀礼、そして御用邸などへのご静養といった公的・準公的な移動に用いられます。

また、お召し列車は天皇陛下だけでなく、外国の国王や大統領など、国賓級の賓客を迎える際にも利用されることがあります。

このため、“乗れる人”は極めて限られており、基本的には皇族または国賓、そしてごく限られた随行関係者に限定されます。

ただし、E655系「なごみ」のように、特別なツアー列車として一般向けに運行される例もあり、その場合は誰でも乗車が可能です。

つまり、お召し列車には「皇室・国賓専用型」と「一般旅客にも開放される特別列車型」という2つの使われ方があり、今回2025年8月のような“お忍びご静養”では後者が選ばれるケースもあるのです。

このように場面や目的によって柔軟に運用されるのが、令和時代の“お召し列車”の特徴であり、専用の特別列車を準備しているのはJR東日本だけです。

他のJR、私鉄については、特別車両を所有しておらず、一般車両での特別列車運用となっています。

次は、このお召し列車がどのように歴代天皇陛下と関わってきたのか、その歩みを振り返ります。

お召し列車ならではの“特別ルール”

天皇家の方々が乗られる「お召し列車」には、通常の列車とは異なる特別ルールが存在します。

- ・先頭車に日章旗(国旗)を掲揚

- ・他の列車と並走しないダイヤ編成

- ・お召列車の真上に一般列車を立体交差させない

- ・列車の進行中、天皇陛下や皇族方は車窓から沿道に向かって手を振る

特に最後の“沿道との交流”については、令和初のお召し列車運行(2019年・東京〜勝田)でも強く印象付けられました。

このとき天皇皇后両陛下は、車窓からずっと立ったまま、沿道に集まった人々に丁寧に手を振り続けられたのです。

その姿勢は「移動中も国民との触れ合いを大切にされている」ことの現れとして、多くの人の記憶に残りました。

お召し列車の運行には“ご日程”の確定が最重要条件

お召し列車の運行には、宮内庁からの正式な「ご日程」の提示が不可欠です。

運行の6か月前には事前の申し込みが鉄道会社に伝えられるのが通例であり、最終的には乗車日の10日前までに「お召列車の運転方について」という正式文書が渡されることで、初めて運行が確定します。

しかし過去には、このご日程の決定が遅れたことで、鉄道事業者が準備に入る判断ができず困惑する事例もあったそうです。

2025年8月の那須御用邸行きも、急きょのご静養が決まったため、こうした「ご日程未確定」の問題が背景にあった可能性があります。

その結果、今回は新幹線を利用せず、自動車での長時間移動が選ばれたと考えられます。

皇室のきっぷ事情|天皇陛下は運賃を支払うの?

皇室の方々が鉄道を利用される際の「運賃」の扱いについては、一般の利用とは異なる取り決めがあります。

時代の変化とともに、その制度も見直されてきましたが、現在でも一般にはあまり知られていない独自のルールが存在しています。

ここでは、国鉄時代から現在のJRに至るまでの運賃制度の変遷について、わかりやすくご説明いしていきましょう。

国鉄時代は「無料」、現在は「後払い」が基本

かつて国鉄の時代には、天皇陛下や皇族の方々が列車を利用する際、運賃や特急料金はすべて無料でした。

これは「皇室の移動は国の公務である」という考え方があったからです。

しかし、現在のJRでは違います。今では天皇陛下をはじめとする皇族の方々も、列車に乗る際には運賃や料金を支払っています。

とはいえ、私たちのように駅の券売機で「きっぷ」を買うことはありません。

皇室専用の支払い方法があり、鉄道会社と宮内庁の間で毎年契約を結び、その契約に基づいて後払いで精算されるのがルールです。

このため、皇室の方々には「往復割引」や「団体割引」といった一般向けの割引制度は適用されません。

また、普段のようなプライベートなお出かけや、交通系ICカードを使った移動に関しては、一般のルールと同じ扱いになります。

ちなみに、お召し列車のように特別な車両が使われる場合でも、乗車券、特急券、グリーン券を基に、乗車人数に応じた料金がきちんと計算されているそうです。

皇室の移動も、私たちと同じようにしっかりと交通費が発生しているというのは、意外に思えるかもしれませんね。

歴代天皇陛下とお召し列車の関わり

https://bunshun.jp/articles/photo/50970?pn=1

https://www.youtube.com/watch?v=HWICpzYHyjg

お召し列車の歴史は、日本の鉄道開業とともに始まりました。

明治5年(1872年)、新橋‐横浜間の鉄道開業時に明治天皇がご乗車されたのが“お召し列車”の起源です。

初代・明治天皇の頃から、天皇の移動には一般の列車とは区別された「特別列車」が用意され、これが“お召し列車”の原型とされています。

以降、特別に造られた御料車(1号車)は「走る宮殿」と呼ばれ、昭和天皇の時代には「戦後巡幸」で全国各地を回られ、総走行距離は17万キロにものぼりました。

このように、戦前・戦後を通じて頻繁にお召し列車が使われ、特に地方への行幸(ぎょうこう)では象徴的な存在となりました。

しかし、平成時代に入ると、ダイヤの過密化や交通手段の多様化により使用頻度は減少。

とはいえ、平成時代の上皇陛下(当時の天皇陛下)もまた、多くの地方訪問でお召し列車をご利用になられ、そのたびに全国の沿線に多くの人々が集まったものです。

令和初のお召し列車は2019年に運行。

ご公務としてのお召し列車の利用に加え、“静養のためのお忍び移動”としてもE655系などを柔軟に使われるようになりました。

その存在は、単なる“移動手段”ではなく、象徴的な「公の場」であり続けています。

ちなみに、E655系なごみお召し列車に菊の御紋の特別車両は製造されていますが、令和天皇のご移動で菊の御紋の車両が接続されたことはまだありません。

令和天皇が菊の御紋の列車にお乗りになるときが来るのが楽しみですね。

というように、皇室のご公務のあり方が、時代と共により自然で親しみのあるものへと変化している証ともいえるでしょう。

次は、令和時代のお召し列車を象徴する「E655系なごみ」の仕様や秘密に迫ります。

在来線と新幹線のお召し列車の違いとは?

https://otonano-shumatsu.com/articles/383037/2

お召し列車というと、特別な塗装や装備が施された在来線車両を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は新幹線にも「お召し列車」が存在しています。

両者には車両の構造や運行ルート、用途において明確な違いがあります。

ここでは、在来線と新幹線、それぞれで天皇陛下がどのような車両に乗られるのか、その特徴と使い分けについて解説します。

まずは、どういった車両が使われ、どのようにルートが決まっているのかを見ていきましょう。

天皇陛下が使われる車両の種類とルートの決まり方

天皇陛下の移動に使われる車両には、大きく分けて「在来線用」と「新幹線用」の2種類があります。

在来線では、JR東日本が所有するE655系「なごみ」が主に使用され、特別車両「TR(天皇陛下専用)」が編成の中央に組み込まれるのが特徴です。

一方で、新幹線の場合には特別なお召し専用車両が存在するわけではなく、運行会社が保有する通常の車両を貸し切り、座席の一部や車両そのものを調整して対応します。

たとえば、JR東日本であればE7系やE5系が使用されるケースもあり、JR東海ではN700系S、JR九州では885系や787系などが適用されることもあります。

ルートは、目的地への利便性と安全面を総合的に考慮したうえで決定され、警備や報道体制、沿線状況なども事前に細かく調整されるため、年によって変動することもあります。

近年、飛行機でのご移動も多く、新幹線や在来線でのご移動が減ってきているのが現状です。

このように、お召し列車のルートや形式は、使用目的やタイミングに応じて柔軟に選ばれているのです。

次は、在来線の象徴ともいえるE655系と、新幹線におけるお召し列車の違いについて、さらに詳しく見ていきましょう。

在来線と新幹線で異なる“お召し列車”|E655系とN700Sの違いとは?

天皇陛下の移動手段として使用される「お召し列車」には、在来線と新幹線で大きな違いがあります。

それぞれの車両には役割や構造に独自の工夫があり、どのような場面で使い分けられているのかは意外と知られていません。

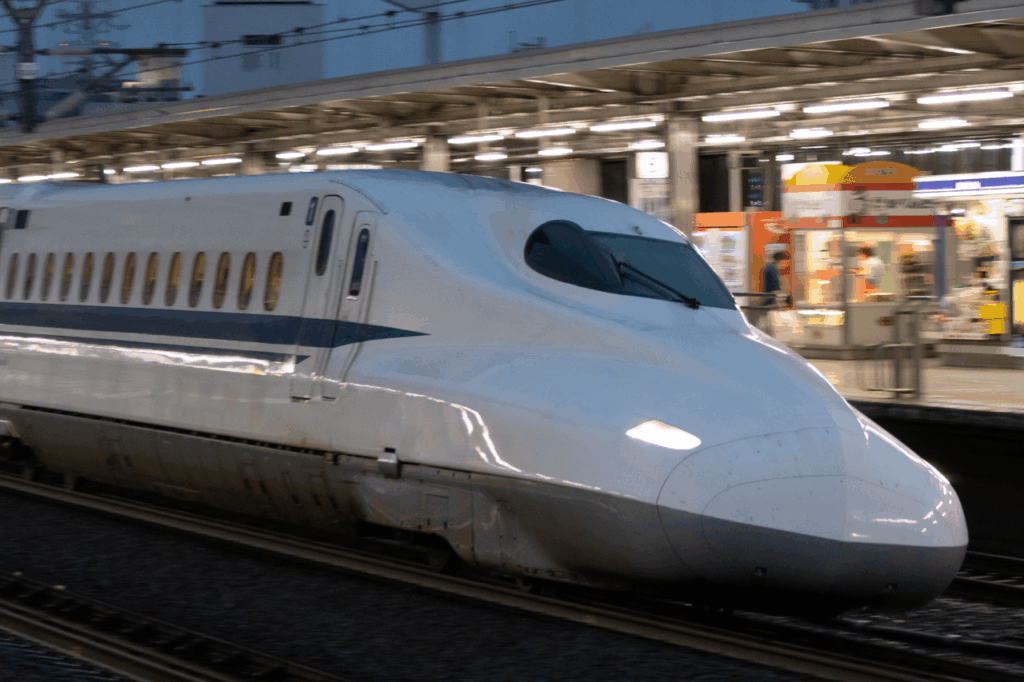

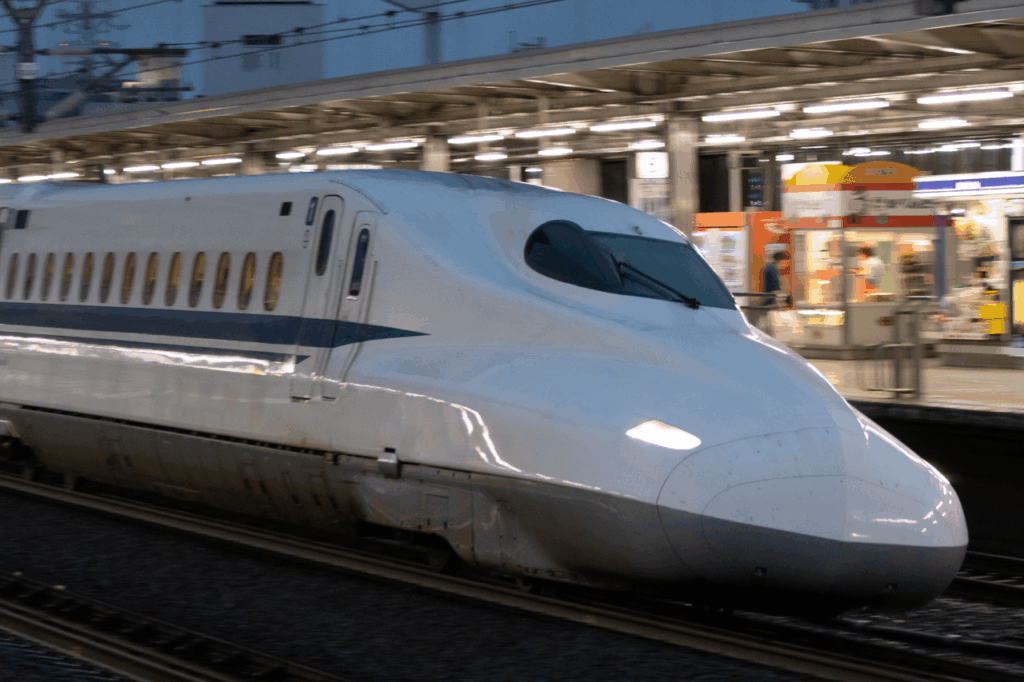

その違いを深掘りしながら、最新のE655系「なごみ」や、東海道新幹線のN700S型など、令和時代の“特別な移動手段”の実像に迫ります。

在来線「E655系」の特徴|“ハイブリッド特別列車”の設計とは?

https://otonano-shumatsu.com/articles/383037/2

在来線で使用されるE655系「なごみ」は、お召し列車専用に設計されたハイブリッドな多目的車両です。

また、E655系はJR東日本が所有する交直流両用の特別列車で、在来線の多様な路線に対応しています。

中央本線や身延線、さらには非電化区間にも乗り入れることができるよう、先頭車にはディーゼル発電機が搭載されているのが特徴です。

漆黒のボディに金のラインが走るデザインが印象的で、3号車には政府要人専用の個室も設けられており、その特別車両「TR」は内部に和風のしつらえが施され、畳や障子風の内装も見られます。

その3号車は一般販売はされない構造となっています。

このTR車両は、天皇陛下専用のスペースとして使われるため、一般時には他の車両と切り離して保管されていることもあります。

外観はシックな黒を基調とし、車内には絨毯や木目調の高級素材が多用され、まさに“動く迎賓館”と呼ぶにふさわしい造りです。

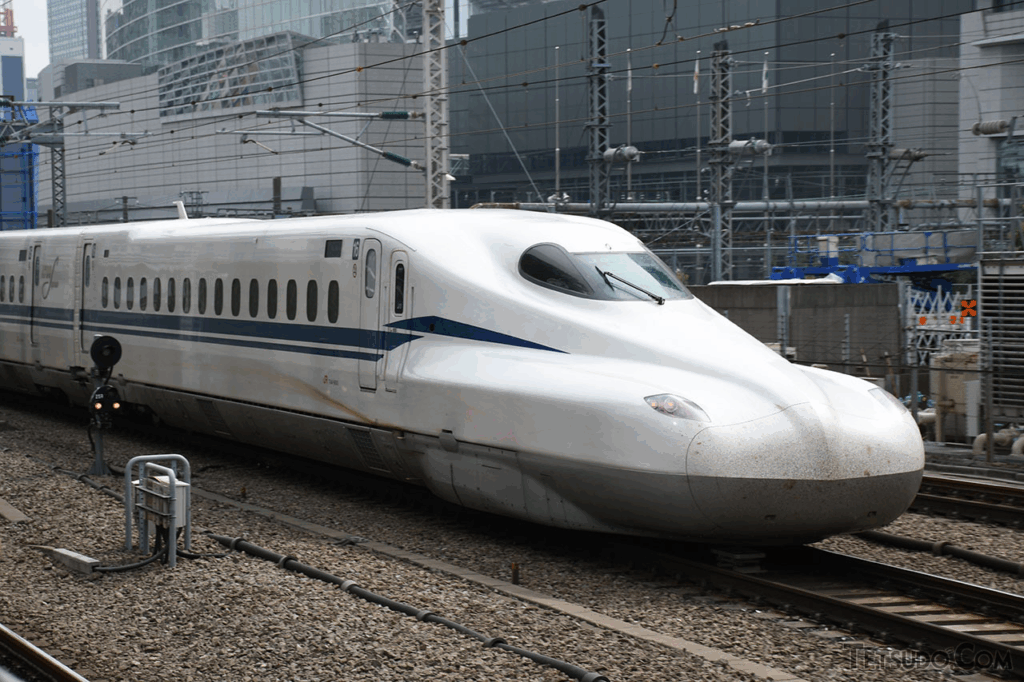

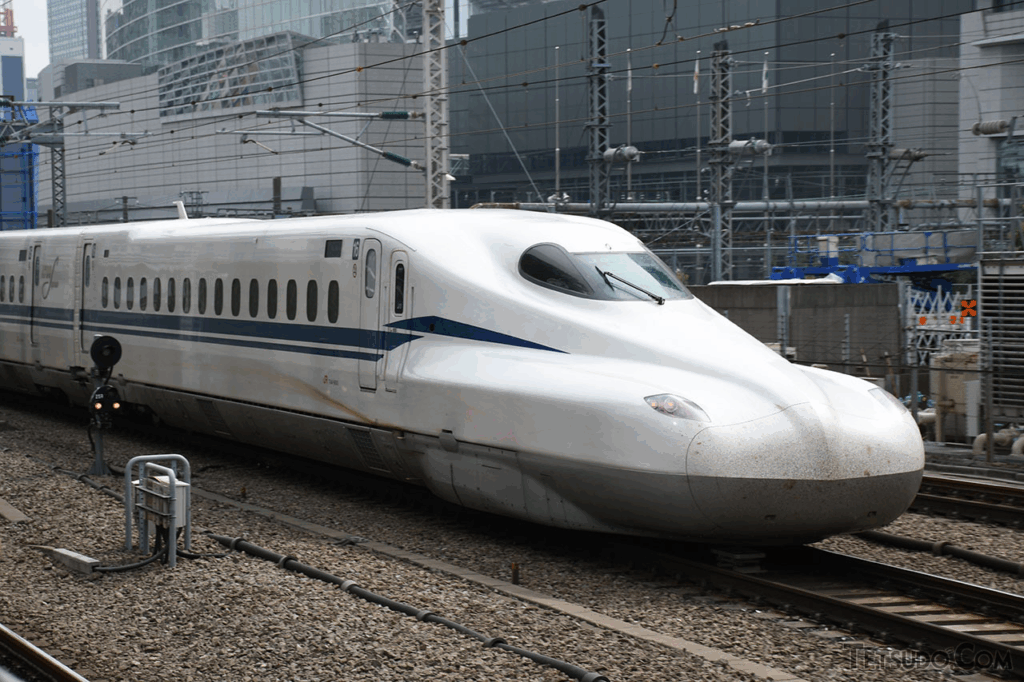

新幹線お召し列車はE5系やN700Sが中心に

https://www.tetsudo.com/report/255/

一方で、新幹線のお召し列車は、特定の車両を恒常的に「お召し用」として保有しているわけではありません。

一方、新幹線でのお召し列車は、JR東海のN700系や2024年に初めてお召し運行に使用されたN700Sが中心となっています。

東北新幹線であれば、E5系の車両が使われます。

そのため、新幹線のお召し列車は「柔軟性のある運用」が重視され、在来線のような象徴性や固定感は薄めです。

とはいえ、どちらも天皇陛下の移動を支えるための重要な交通手段であり、その時代の技術とニーズに合わせて選ばれている点では共通しています。

特別な装飾こそありませんが、防弾ガラスの採用など、天皇陛下がご乗車になる区画には万全の警備が施されています。

例えば、2024年10月にはN700Sでの岐阜羽島駅までのノンストップ運転が実現し、他の列車に追い越されない特別ダイヤが組まれました。

列車の運行計画にも皇室の予定が組み込まれていることが分かります。

JR各社で異なるお召し列車の車両|東日本・東海・九州の比較

お召し列車といえば「なごみ(E655系)」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は運行を担当するJR各社によって使用される車両や対応には違いがあります。

それぞれの鉄道会社が、天皇陛下のご公務や移動に合わせて最適な車両と運行体制を準備しており、そのバリエーションは実に多彩です。

ここでは、JR東日本・JR東海・JR九州の3社がそれぞれどのように「お召し列車」を運行しているのかを比較しながらご紹介していきます。

JR東日本の「なごみ(E655系)」とその特徴

JR東日本が誇るお召し列車用車両が、E655系「なごみ」です。

E655系「なごみ」は、天皇陛下や皇族のご移動に使用される“お召し列車”として設計された、特別な車両です。

お召し列車というと、昔ながらのクラシカルな専用車両を想像される方も多いかもしれませんが、「なごみ」はそれとは一線を画します。

高い安全性と走行性能に加え、現代的なデザインと快適性を両立させた、まさに“令和の皇室仕様車両”とも呼べる存在です。

「なごみ(E655系)」の最大の特徴は“二刀流仕様”

「なごみ」は、皇室専用の「お召し列車」として使われる一方で、一般の旅行者が乗車できる“団体専用列車”としても使える設計になっています。

つまり、特別な改造なしに2つの役割を果たす、極めて珍しい「二刀流の車両」なのです。

お召し仕様時は5両編成で、うち1両が“御料車”とされる6号車(「E655-1」)。

この車両には、防弾ガラス、特別な応接室、そして非常時にも対応可能な設備が搭載されています。

平時には、この御料車は連結せず、5両で一般の団体専用列車として運行。装飾は控えめながらもラグジュアリーな内装で、「東のななつ星」とも称されるほどです。

2007年に登場したこの車両は、漆黒のボディに金のラインという気品あふれる外観が特徴で、「団体専用列車」としても活用される多目的車両です。

最大の特徴は、編成中央に組み込まれる1両の特別車両「TR(テンアール)」で、これは天皇陛下など皇族専用に作られた唯一無二の車両です。

車内は畳や障子風のデザインを採用した和風の造りで、静寂と落ち着きが保たれるよう設計されています。

「なごみ」は公式行事だけでなく、外交・親善目的での移動や、“お忍び”静養時にも使用されており、現代の皇室専用列車の象徴的存在となっています。

特別車両の内装と設備

https://merkmal-biz.jp/photo/21769

「なごみ(E655系)」は、“お召し列車”としても、一般の団体専用列車としても活躍するJR東日本の特別車両です。

その内装や設備は、まさに「走る迎賓館」と呼ばれるにふさわしい贅沢さと機能美を兼ね備えています。

E655系の中でも最も注目されるのが、中央に位置する「特別車両(1号車)」です。

この1両は、基本的に天皇陛下や国賓といった特別な乗客専用として設計されています。

豪華なシート、和洋折衷の内装、障子を模した間接照明など、日本文化の美意識を随所に取り入れたデザインが魅力です。

壁面には漆仕上げの装飾、床には絨毯が敷かれ、窓からの眺望を邪魔しないよう照明は天井に埋め込まれています。

また、座席はすべて1人がけで、ゆとりのある配置。

天皇皇后両陛下が沿線の人々に手を振る姿を美しく見せるため、窓も広く確保されています。

「特別車両」には専用のラウンジスペースもあり、ソファやカウンターが設けられ、列車内とは思えないほど落ち着いた空間が広がります。

安全面も徹底されており、最新の衝撃吸収構造や空調管理機能が導入され、万が一の際にも高い安全性を確保。

静音性にも優れ、走行中の車内は驚くほど静かで、陛下の移動中でも安心して会話ができるよう設計されています。

ちなみに、E655系には通常のグリーン車や多目的室も連結されており、国賓対応時には随行員や関係者が利用するほか、団体旅行時には一般の利用客にも開放されることがあります。

天皇陛下が使用される際は「1号車」が“御料車”となり、ほかの車両との仕切りや警備体制が強化されます。

このように、「なごみ(E655系)」は単なる豪華列車ではなく、日本の伝統と現代の技術が融合した、まさに特別な使命をもつ車両なのです。

原宿駅に造られた“宮廷ホーム”の今

かつて、お召し列車専用のホームがあったのをご存知でしょうか?

1925年、大正天皇の時代にJR山手線・原宿駅に「宮廷ホーム」が整備され、天皇のご出発・ご帰着専用として使われてきました。ですが、平成以降はJRダイヤの過密化や、国民への影響を考慮した上皇陛下のご意向により、使用は激減。

2001年を最後に、令和に入ってからも一度も使用されていません。

つまり現在、お召し列車が発着するのは通常の駅ホームですが、その際には周到な警備と特別なダイヤ調整がなされています。

JR東海の特別車両は?新幹線N700系の使用実績

https://www.tetsudo.com/report/255/

JR東海では、従来からN700系などを用いて天皇陛下の移動に対応してきました。

2024年10月14日には、新たに導入された【N700S】が初めて“お召し列車”として使用されました。

この日は、天皇皇后両陛下が岐阜を訪問される際にN700Sが運行され、その車両が“令和時代のお召し新幹線”として注目を集めました。

注目すべきは、防弾ガラス仕様の設計。実際に使われた車両のうち、8号車から10号車のグリーン車両には特別な窓ガラスが装備されており、座席番号5〜10(または6〜12)の窓が防弾仕様となっています。

また、お召し列車は通常の旅客列車と異なり、東京駅から岐阜羽島駅までノンストップ運行され、他の列車に追い越されることもありません。

通常、東海道新幹線では3分に1本ペースで列車が行き交うため、このような“専用ダイヤ”での運行は極めて異例です。

搬入作業も2024年10月14日の早朝にひっそりと行われるなど、事前の準備も万全に整えられていたことが分かります。

さらにこのお召し列車として走行したN700Sは、普段は一般車両としても運用されており、一般の乗客が利用することも可能です。

ただし、防弾ガラス仕様のグリーン車両がどの列車に組み込まれているかは非公開となっており、偶然乗り合わせたとしても気づかない可能性もあります。

それでも、東海道新幹線に乗る際に「もしかしたらこの車両が…」と思ってみるのも、ちょっとした皇室トリビアとして楽しめるかもしれませんね。

JR九州は“ななつ星”と並ぶ対応力?

JR九州では、現在「お召し列車」としての専用車両は保有していないものの、対応力においては他社に引けを取らない柔軟性を見せています。

特に注目されるのが、豪華寝台列車「ななつ星 in 九州」の存在です。

この列車は、一般客向けに運行される超高級列車でありながら、車両の構造・サービス・安全性など、国家レベルの来賓対応にも耐えうる設計が施されています。

過去には、外国の国王や大使など、外交的に重要なゲストが乗車した実績もあり、その際は通常ルートを変更し、特別運行が実施されました。

また、「ななつ星」とは別に、JR九州では必要に応じて既存の特急車両や観光列車を“お召し対応仕様”として運用できる体制を整えています。

事前に指定されたルートや駅設備の整備はもちろん、乗務員や駅員の所作まで徹底的に訓練され、格式ある対応が可能です。

たとえば、2013年には当時の皇太子ご一家(現・天皇皇后両陛下と愛子さま)が熊本県を訪問された際、観光列車「A列車で行こう」が臨時運行され、沿線住民と触れ合う形で移動されたことも。

九州ならではのホスピタリティ精神も相まって、JR九州は形式にとらわれない柔軟な対応で“もう一つのお召し体制”を築いていると言えるでしょう。

お召し列車の車庫・保管場所はどこ?整備と保安の現場

お召し列車は、ただ豪華なだけの列車ではありません。

その裏側には、皇室の威厳と安全を守るための徹底した整備と保管体制が存在します。

では、これらの特別車両はどこで保管され、どのように整備されているのでしょうか?

最も頻繁に運用されるJR東日本の「なごみ(E655系)」を例に、その舞台裏に迫ってみましょう。

JR東日本が管理する場所と準備の流れ

https://4travel.jp/travelogue/10725874

お召し列車として知られる「なごみ(E655系)」をはじめ、皇室関連で使用される特別車両は、厳重に管理された場所で保管・整備されています。

JR東日本が誇るE655系の保管場所は、尾久車両センター(東京都北区)が中心です。

このセンターは、天皇陛下のご公務などの特別な運行に対応するため、通常の列車とは別の管理体制が敷かれています。

運行が予定される場合、数週間前から専任の整備スタッフによって、車両全体の点検と清掃が念入りに行われます。

外装の光沢を保つために磨き上げられるほか、窓ガラスの透明度や車内の空調システムまで、細部にわたって検査が実施されます。

さらに、警備面でも厳重です。

関係省庁と連携し、警察による現場調査や警備計画の立案が行われ、列車が保管されている期間中も警備員による監視が続けられます。

車両が出庫する直前には、ルート確認や車両内外の最終チェックが徹底されるため、その工程だけで丸一日以上かかることもあるそうです。

このように、お召し列車はただ豪華なだけでなく、「準備段階」からして特別な存在なのです。

次は、その“裏側”ともいえる、公務後にどのような処理が行われるのかを見てみましょう。

公務での使用前後の“見えない工程”とは

お召し列車が天皇陛下のご公務に使われた後も、その管理は終わりません。

実は運行後には、見えない工程が多数存在します。

まず行われるのが、「使用後の点検」と「異常履歴の確認」です。

ブレーキや走行装置に異常がなかったか、振動による微細な歪みが発生していないかなど、高精度のセンサーや人間の目によるダブルチェックが行われます。

特別車両である1号車では、座席やテーブル、内装の汚れ・破損がないかを重点的に確認。

また、陛下のご使用に合わせて特別装備された備品や装飾が元通りに収納・撤収されるのもこのタイミングです。

さらには、警備体制の情報整理も含まれます。

運行当日の動線、沿道警備、非常時対応など、警察や関係者が事後評価を行い、次回以降の準備に活かされるよう記録されます。

このように、お召し列車の裏側には、表に出ることのない精緻な「整備」と「安全確保」の努力が積み重なっているのです。

一般人も乗れる?E655系「なごみ」の体験ツアーとは

https://merkmal-biz.jp/photo/21769

天皇陛下のご公務などに使用されるお召し列車「なごみ(E655系)」ですが、実は私たち一般人でも乗車できる特別なツアーが存在します。

普段は特別車両として運行されるこの列車に、一般人が足を踏み入れる機会があると知ると、驚く方も多いのではないでしょうか。

過去には、びゅうトラベルサービスなどが企画した「体験ツアー」で、E655系を使用した運行が実現されました。

特に、通常運行されないルートでの旅や、車内での特別なおもてなしが用意されるなど、まさに“皇室仕様の贅沢さ”を感じられる貴重なイベントとなっています。

それでは、過去に行われたツアーの具体例や、なぜ一般人でも乗れるのかという背景について、詳しく見ていきましょう。

南小谷運行ツアーなど過去の事例紹介

E655系「なごみ」が一般人向けに運行されるケースとして、特に有名なのが「南小谷(みなみおたり)運行ツアー」です。

これは、JR東日本が企画した旅行商品で、中央線や大糸線を経由して、南小谷駅までを走る日帰りまたは一泊ツアー。

通常はお召し列車に使われる「なごみ」に、ツアー客として実際に乗れるまたとないチャンスとして鉄道ファンからの人気も高く、即日完売することも珍しくありません。

このツアーでは、皇室が使用する際と同じ編成で運行されることが多く、車両の雰囲気や乗り心地、車内サービスなど、まさに“特別待遇”が味わえます。

また、東京駅から出発する場合は専用の「中央本線経由」なども組まれ、季節限定で運行されることがほとんど。

乗車中には専用の記念品や案内放送が用意されることもあり、参加者にとって特別な思い出になります。

南小谷コース(長野県方面):かつて臨時列車や団体専用列車として、長野県・南小谷駅方面への運行が実施された実績があります。

主な運行目的:一般客向けの体験乗車・豪華列車体験ツアーとして、主に旅行会社主催の企画ツアーの一環で設定されていました。

開催時期:明確な日付は公式に確認できませんでしたが、2020年代前半に複数回実施された模様です。

皇室仕様の雰囲気を体験できるチャンスとは

E655系「なごみ」の体験ツアーでは、ただの列車旅とは一線を画す“特別な演出”が施されています。

たとえば、座席の素材や照明の色、木材をふんだんに使ったインテリアなど、どこか格式と落ち着きを感じさせるデザイン。

車内アナウンスも通常の列車とは異なり、静かで洗練された語り口で行われ、非日常の世界に浸ることができます。

また、編成の中にある「特別車両」には入ることができないものの、その存在感は圧倒的。

列車の先頭部分には、実際の皇室使用時に国旗を掲げる装備が残されており、その厳かな雰囲気を間近で感じられる点も、体験ツアーの魅力の一つです。

このように、「なごみ」は単なる移動手段ではなく、“格式を体感する旅”として、多くの人の記憶に残る体験を提供してくれます。

私鉄でも運行されるお召し列車|近鉄の“皇室対応”の実力

https://livedoor.blogimg.jp/ttakewebpage/imgs/1/2/12537b00.jpg

お召し列車というとJRのイメージが強いかもしれませんが、実は私鉄でもその重要な任務を担ってきた実績があります。

なかでも、伊勢神宮へのアクセスを誇る近畿日本鉄道(近鉄)は、長年にわたり天皇陛下や皇族のご移動を支えてきました。

その具体的な対応力と歴史について、詳しく見ていきましょう。

近鉄特急が果たす「お召し列車」の役割

天皇陛下や皇族の方々がご移動の際に使用されるお召し列車は、JRに限られたものではありません。

実は私鉄である近畿日本鉄道(近鉄)も、お召し列車の運行実績があります。

代表的な事例としては、1989年(平成元年)に行われた伊勢神宮ご参拝の際の運行が挙げられます。

このときは、近鉄の特急車両「ビスタカー」が選ばれ、特別車両として一部を改装し、警備体制を強化のうえ運行されました。

伊勢志摩ライナーを特別運転した当日は、沿線や駅周辺に多数の人が集まり、奉迎ムードの中での厳粛な運行となりました。

近鉄は伊勢神宮へのアクセスを担う鉄道会社として、皇室との関係が深く、ご参拝などの公務時に選ばれるケースが多いのも特徴です。

また、近鉄には皇室専用の車両は存在しないものの、毎回その時々の最新鋭特急車両を一時的に改装・調整するという柔軟な対応が評価されています。

これまでにお召し列車として使用された車両には、

- スナックカー(12200系)

- サニーカー(12400系)

- アーバンライナー(21000系)

- 伊勢志摩ライナー(23000系)

- アーバンライナーネクスト(21020系)

などがあります。

「しまかぜ」はすべての座席がプレミアム仕様で構成されており、初期設計段階から高い静粛性や快適性を追求した車両です。

そのため、特別な改造を行わずとも、皇室のご利用に適したスペックを備えています。

一方で、2020年に登場した最新鋭の80000系「ひのとり」は、いまだお召し列車として使われていません。

理由の一つに、プレミアムシートが先頭車両に集中しており、皇室の着席位置に合わせた座席配置の改造が必要となる点が挙げられます。

実際、過去にアーバンライナーネクストが使用された際には、中間車両にDXシートを移設する大規模な改造工事が必要となり、その際のコストや営業運用への影響が問題となったといいます。

その結果、改造の手間が不要で、すでに全編成にお召し実績がある「しまかぜ」が継続して使われていると考えられています。

とくに2号車が特別指定号車とされており、御着席の位置も事前に決まっているほか、防弾ガラス仕様が採用されている可能性もあると言われています。

このように、近鉄では専用車両を持たずとも最新車両で厳密な皇室対応を行っており、その対応力は私鉄の中でも際立っています。

お召し列車という存在が、国を挙げた行事を支える重要な役割を担っていることがよく分かる事例です。

まとめ|天皇陛下が乗られる「お召し列車」の秘密と一般人が体験できる機会

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| お召し列車とは | 天皇陛下や国賓が乗車する特別な列車。運行時には国旗を掲げ、専用ダイヤで運行される。 |

| 使用される車両 | JR東日本のE655系「なごみ」など。新幹線ではN700Sが使用されることもある。 |

| 歴史と役割 | 明治時代から続く“走る宮殿”。戦後は象徴天皇制の象徴として使われる機会が多かった。 |

| 一般向けツアー | 特別運行ツアーで「なごみ」に乗車可能。2021年の南小谷運行などの実績あり。 |

お召し列車は、皇室の歴史と日本の鉄道技術の粋を集めた特別な存在です。

現在ではその一部が体験ツアーとして一般にも開放され、間近に触れられる貴重な機会となっています。

近年、電車でのご移動が少なくなってきていますが、菊の御紋の特別車両にのっておられる天皇皇后両陛下のお姿を拝見できる日を楽しみにしてみましょう!

コメント