え、皇族が子どもたちとハイタッチって本当?

秋篠宮ご一家が豆記者との懇談会で見せた“親しみのある振る舞い”が、今ネットでちょっとした波紋を呼んでいます。

可愛らしく見える一方で、「それって皇族らしいの?」と違和感を覚える人も。

しかも、悠仁さまの“沖縄への発言”にも意外な声が出ているんです。

- 秋篠宮ご一家と豆記者の懇談会の内容と“ハイタッチ”の詳細

- 悠仁さまが語った沖縄への思いと発言に対する反応

- ハイタッチ炎上の理由と、皇室と国民の距離感に関する議論

と言った内容を中心に、ハイタッチの背景や豆記者制度の意味、そして皇室と国民の距離感に迫ります。

読み終わる頃には、「なぜ炎上したのか?」「何がズレていたのか?」その答えがスッキリわかりますよ。

ちょっと気になるあのニュース、その真相を一緒に探ってみませんか?

秋篠宮ご一家の豆記者との交流とは?懇談会の全貌と“ハイタッチ”の瞬間

https://news.yahoo.co.jp/articles/59e64ddc643c5d0dde8a7d3fd070dec133080e6f/images/000

子どもたちと笑顔でハイタッチを交わした秋篠宮ご一家の姿が、思わぬ形で注目を集めています。

この“ハイタッチ”が行われた背景には、沖縄から訪れた「豆記者」たちとの特別な懇談会がありました。

その場でどんなやりとりがあったのか?なぜこの見送りスタイルが話題になったのか?

まずは、現場で行われた交流の様子を詳しく振り返っていきましょう。

秋篠宮ご一家と豆記者のやり取り内容を紹介

https://news.yahoo.co.jp/articles/c7b41bb943629255bc44d372dce38fcf669fa45c

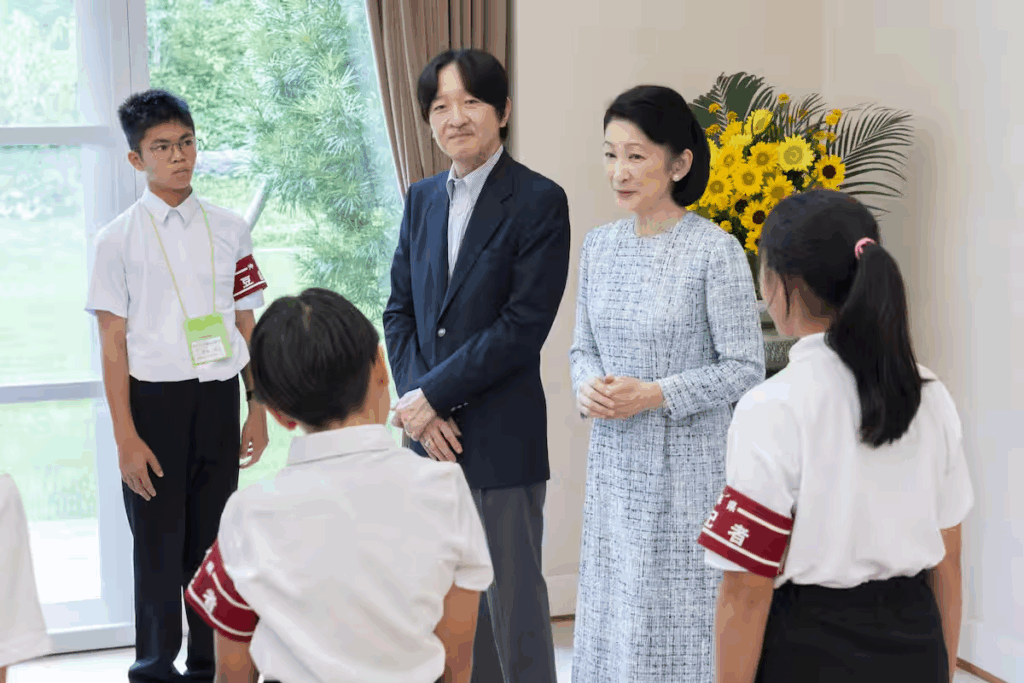

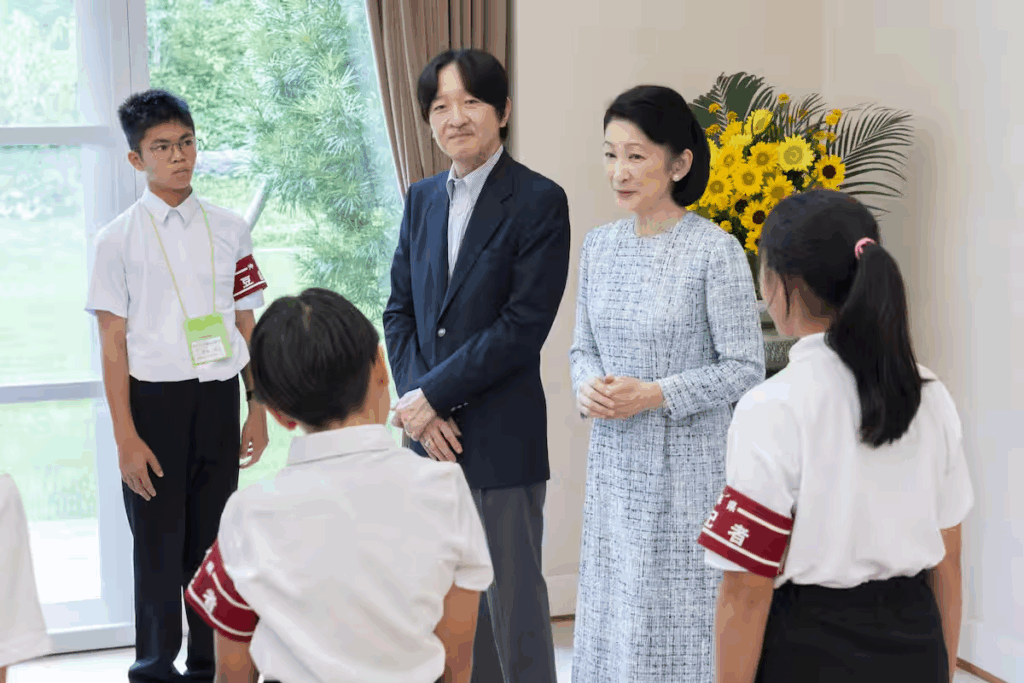

2025年7月31日の懇談会は、赤坂御用地にある東邸で行われました。

参加したのは、沖縄から来た小学5年生から中学3年生までの「豆記者」たち、総勢35人です。

豆記者たちは、自分たちで取材テーマを持ち、皇族へのインタビューにも臨むという“本気の記者体験”に挑戦していました。

豆記者たちはあらかじめ4つのグループに分かれて行動していましたが、秋篠宮ご一家は秋篠宮さまと悠仁さまのペア、紀子さまと佳子さまのペアという2組体制で懇談を実施しました。

そのため、順番を待つ豆記者グループが発生してしまい、「なぜ全員で同時に対応しなかったのか?」という声も一部であがっています。

せっかくの交流の場なのに、待機時間が生じてしまったことで「配慮が足りなかったのでは」と感じた人もいたようです。

とはいえ、懇談中には、沖縄の自然や文化、滞在中の出来事などを中心に会話が広がり、笑顔も多く見られたとのこと。

豆記者たちからは「沖縄について深く知ろうとしてくれて嬉しかった」という声もあがっていました。

交流の中で、自然体な言葉で語りかけるご一家の姿が印象的だったといいます。

次は、この日いちばん話題になった“ハイタッチ”の瞬間に注目してみましょう。

見送り時の“ハイタッチ”はどんな流れで行われた?

https://www.sankei.com/article/20240802-ZSOVR37DNRON5CZISMNEYWJI6Q/

懇談が終わったあと、ご一家は豆記者たちをお見送りする場面で“ハイタッチ”を行いました。

このハイタッチは、まるでスポーツチームのように並んで一人ひとりと手を合わせるスタイルで、和やかで笑顔に満ちた空間だったそうです。

秋篠宮さま、紀子さま、悠仁さま、佳子さまの4人が一列に立ち、豆記者全員と順番にハイタッチを交わしたというのです。

それは形式ばったものではなく、自然な流れで生まれた親しみのあるやりとりでした。

その背景には何があったのでしょうか?

次は、実際に交流した沖縄の子どもたちが語った感動の声を紹介します。

沖縄の子どもたちが語った“感動の体験”

https://www.sankei.com/article/20240802-ZSOVR37DNRON5CZISMNEYWJI6Q/

懇談を終えた豆記者たちの声には、率直な感動が溢れていました。

「秋篠宮さまが沖縄戦のことを本で学んでいたと知って、すごく嬉しかった」

「悠仁さまが修学旅行のことを楽しそうに話してくれて、親しみを感じた」

このように、子どもたちは皇室の姿勢を素直に受け取っていたことがうかがえます。

また、沖縄出身という背景から、戦争や歴史への関心を深く持っていたこともあり、ご一家の真摯な姿勢に感謝の声が寄せられました。

一方で、その和やかさが逆に“批判”を呼ぶことになるのは、なんとも皮肉な結果ですね。

では、懇談中に話題となった“悠仁さまの発言”には、どんな意味があったのでしょうか?

次の見出しでは、その発言の内容を深掘りしていきます。

悠仁さまが語った“沖縄への思い”とは?豆記者への発言内容まとめ

https://www.yomiuri.co.jp/koushitsu/20250731-OYT1T50010/

懇談会の中で、もっとも注目を集めたのが悠仁さまの“発言”です。

修学旅行の思い出や、沖縄に対する真剣な姿勢が垣間見えるやりとりは、豆記者たちの心にも深く残ったようです。

ここでは、悠仁さまが実際に語った内容と、その背景にある思いを整理してみましょう。

修学旅行のエピソードに込められた意図とは?

悠仁さまは懇談会の中で、自身が高校の修学旅行で沖縄を訪れたときの思い出を語りました。

「ひめゆりの塔」を訪れた経験や、沖縄戦について学んだ授業への感想などを、言葉を選びながら丁寧に話していたそうです。

「修学旅行で訪れた沖縄がとても印象深かった」と語る姿には、ただのエピソード紹介ではない“伝えたい思い”があったのかもしれません。

豆記者たちは、この発言にとても真剣に耳を傾けていたといいます。

その場限りのやりとりではなく、沖縄へのリスペクトや学びの姿勢が感じられたことで、記者たちにとっても強く心に残る時間となったようです。

次に、実際に話を聞いた豆記者たちのリアルな感想を見てみましょう。

悠仁さまの発言が示す“学びの姿勢”に注目

また、悠仁さまは高校の修学旅行で沖縄を訪問した際の思い出を話したほか、沖縄の歴史などについて熱心に質問されていたということです。

Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/59e64ddc643c5d0dde8a7d3fd070dec133080e6f

今回の発言から伝わるのは、ただ形式的に対応したのではなく、知ろうとする姿勢」そのものです。

「沖縄のことをもっと知りたい」「歴史をしっかり理解したい」という思いが、自然な会話の中からにじみ出ていたといいます。

ただ一方で、このように“熱心に質問する姿勢”が少しズレているのでは?という指摘もありました。

立場的に質問ではなく、語る側に立つべきだったのでは?

これまで何を学んできたのか逆に不安になった

そんな声も一部で上がっていて、“学びの姿勢”=素晴らしいという評価が、全員に当てはまるわけではないようです。

豆記者から見た悠仁さまの印象は?

交流後に語られた豆記者の声には、「やわらかい雰囲気で話しやすかった」「自分のことばで一生懸命話してくれた」というコメントが並びました。

とくに印象的だったのは、「沖縄について、こんなに深く理解しようとしてくれていて嬉しかった」という声。

難しい言葉ではなく、素直な語り口で話していたという報道もあり、「知ろうとしてくれている」ことが、言葉の端々から伝わったのかもしれません。

この交流は、単なる「公務」としてではなく、相互理解の場としてしっかり機能していた印象を受けますね。

続いては、悠仁さまの“学びの姿勢”にさらにフォーカスしてみましょう。

悠仁さまの発言が示す“学びの姿勢”に注目

今回の発言から伝わるのは、ただ形式的に対応したのではなく、「知ろうとする姿勢」そのものです。

「沖縄のことをもっと知りたい」「歴史をしっかり理解したい」という思いが、自然な会話の中からにじみ出ていたといいます。

このような学びへの姿勢は、今後の皇族としての在り方にも大きく関わってくる要素です。

“未来の象徴”として見られる立場だからこそ、こうした姿勢が伝わることで、国民との信頼関係にもつながっていくのではないでしょうか。

とはいえ、この和やかな空気が一転、“ハイタッチ”をきっかけに炎上へとつながっていくのです。

次は、ネット上で巻き起こった批判と擁護の声を徹底分析していきます。

“ハイタッチ炎上”の理由とは?ネット上の批判と擁護を徹底分析

https://mainichi.jp/articles/20250730/k00/00m/040/171000c

今回の交流で話題をさらった“ハイタッチ”という行為。

和やかな雰囲気で子どもたちを送り出す姿は微笑ましくもありましたが、SNSでは意外にも否定的な意見が相次ぎました。

なぜそのような反応が起きたのか?そこには、皇族に対するイメージとのギャップが影を落としていました。

「皇族らしくない」との批判の中身とは?

まず最も多かったのが、「皇族らしくない振る舞いだった」という声です。

友達じゃないんだからハイタッチは違和感ある

カジュアルすぎて“品位”を疑う

皇室の伝統にふさわしくない行為

このように、“ハイタッチ”という行為自体に拒否反応を示す人は少なくありませんでした。

特に高年齢層の意見には「距離感の取り方を間違えている」という厳しい指摘も。

また、

なぜそこまで親しさを演出しなければいけないのか?

という、根本的な疑問を投げかける声も目立ちました。

皇族に求められるのは“親しみ”よりも“象徴的存在としての品位”であり、それが損なわれたという印象を受けた人もいたようです。

ただし、すべてが批判一色だったわけではありません。

一方で擁護する声も?“親しみ”のある姿勢に賛同も

肯定的な意見の中には、「今の時代にあった皇室のあり方だと思う」という声が多く見られました。

子どもたちにとっては一生の思い出になると思う

むしろ親しみが持てて良い印象だった

皇族が堅苦しくなくなるのは歓迎

このように、特に若い世代を中心に“親しさ”を評価する声も確かに存在しています。

国民に歩み寄ろうとする姿勢が伝わったという点で、「あたたかい皇室像」として受け取った人も多かったようです。

炎上した本当の理由は“ギャップ”にあった?

今回の炎上を一言で表すなら、「国民が思う皇族像」とのギャップが引き金になったと言えそうです。

敬意を持って接するべき存在が、急に“友達感覚”のような振る舞いを見せたことで、一部の人々には衝撃だったのかもしれません。

また、秋篠宮家に対しては過去の報道や印象も影響しており、「やっぱりズレてる」という先入観を強める結果にもなりました。

つまり、“ハイタッチ”それ自体よりも、それを誰が・どんな文脈で・どんな見せ方でやったのかが、問題視されたのです。

この件は、現代の皇室が「どういう存在であるべきか」を改めて問い直す機会にもなっているのではないでしょうか。

では、そもそも皇族と国民の距離感ってどうあるべきなの?

次はこのテーマについて深掘りしていきます。

皇室と国民の距離感はどうあるべき?現代皇族の“振る舞い”を考える

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250622001263.html

“ハイタッチ”をめぐる賛否の声が浮き彫りにしたのは、皇室と国民の間にある「見えない距離」でした。

時代が変わる中で、皇室もまた変化を求められていますが、どこまで近づくべきなのか、その境界線はとても繊細です。

ここでは、現代の皇族に求められる振る舞いの在り方について考えていきます。

昭和から令和へ…皇室の“変化”と“期待”のズレ

かつての皇室は、「遠くにある尊い存在」として、ある種の神聖さを保ってきました。

昭和や平成の時代には、距離感を保ちながらも“存在そのもの”に敬意が払われていました。

こうした変化に対して、皇室側が“親しみやすさ”を見せることで応えようとしているのは自然な流れかもしれません。

とはいえ、全員がその変化を歓迎しているわけではありません。

「時代に合わせるのは大事だけど、芯まで変わる必要はないのでは?」という声もあり、期待とのズレが一部で起きているのです。

次は、そうした変化を歴代皇族と比較して考えてみましょう。

歴代皇族との比較で見えてくる「親しさ」の意味

上皇さまや天皇陛下は、戦後の時代背景を意識しながらも、常に“象徴としての威厳”を大切にしてきました。

特に被災地訪問などでは、言葉少なに、しかし確かな存在感で寄り添う姿が印象的でしたよね。

一方、今回のような“ハイタッチ”のような親しみの表現は、今までの皇室スタイルとは少し違います。

今後の皇室がどんな方向に進んでいくのか、その判断は私たち国民の感覚に委ねられているとも言えそうです。

では最後に、今回のような行事が今後どう変化していくのか、予想も含めて考えてみます。

今後の皇族イベントに求められる“バランス”とは?

今回の件を通じて、改めて見えてきたのは「親しみやすさ」と「品位」の両立がいかに難しいかということ。

今後の皇族行事では、「誰と、どこで、どういう文脈で親しさを出すのか」がより慎重に問われるようになるかもしれません。

たとえば、子どもたちとの交流や地域とのふれあいでは多少の柔軟性が許容される一方で、公的な場や儀式では従来の様式が保たれることが望まれそうです。

また、メディアでの“見せ方”も重要なポイントになってきます。

国民がどう感じるかは、実際の行動以上に「どう伝えられたか」に左右される場面も増えているからです。

こうした背景を踏まえると、皇族の振る舞いには今まで以上に「意図」と「演出」の精度が求められる時代に入ってきたのかもしれません。

では最後に、この交流の背景にある「豆記者」について詳しく見ていきましょう。

豆記者とは?沖縄の子どもたちと皇室をつなぐ特別な存在

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250622001263.html

今回の交流で主役のひとつとなった「豆記者」。

可愛らしい響きとは裏腹に、実は長い歴史と大きな役割を持つ存在なんです。

ここでは、豆記者とは一体どんな活動をしているのか?そして皇室との深い関わりについても解説していきます。

豆記者制度のはじまりとその目的とは?

「豆記者」は、1959年から続いている伝統的な取り組みで、主に沖縄の小中学生が“記者”として県外を訪れ、取材活動を行うというプログラムです。

名前の由来は「豆(まめ)=小さい」と「記者」を組み合わせたもの。

参加するのは、地元の新聞社が選抜した意欲ある子どもたちで、新聞づくりやインタビュー、体験レポートなど、本格的な“報道活動”を行います。

今回も、選ばれた豆記者たちは東京を訪れ、取材相手の一環として秋篠宮ご一家と懇談する機会を得たという流れです。

次に、その皇室との関係性についても見てみましょう。

皇室と豆記者の関わりはいつから続いている?

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250622001263.html

実は豆記者と皇室のつながりはかなり古く、最初に懇談が行われたのは1963年、上皇さまが皇太子だった頃にさかのぼります。

それ以降、平成の時代には天皇陛下ご夫妻(当時の皇太子ご夫妻)に引き継がれ、令和になってからは秋篠宮ご一家が担当しています。

このように、代々の皇族が“豆記者”との対話を大切にしてきた背景には、「次世代と真摯に向き合う」という皇室のスタンスがあると言われています。

では、これまでの交流で皇族はどんな姿勢を見せてきたのでしょうか?

歴代皇族が大切にしてきた“豆記者との交流”

https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20250622001263.html

特に印象的なのが、上皇ご夫妻のエピソードです。

沖縄がまだ皇室に対して強いわだかまりを持っていた1970年代、上皇さまは「何が起きても受け止める」との覚悟で現地入りし、豆記者との対話にも真摯に向き合ったとされています。

平成・令和へと時代が移っても、こうした交流は丁寧に引き継がれ、現在に至るまで継続されています。

まとめ|秋篠宮ご一家の“ハイタッチ”に見る皇室の親しみと距離感

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 懇談の相手 | 沖縄の小中学生「豆記者」35人 |

| 懇談形式 | 秋篠宮家4名が2組に分かれて対応 |

| 話題の発言 | 悠仁さまが修学旅行や沖縄の歴史について語る |

| ハイタッチ | 懇談後に豆記者全員と順番に実施 |

| 批判の声 | 「皇族らしくない」「親しみが過剰」との声 |

| 擁護の声 | 「時代に合った姿勢」「親しみがあって好印象」 |

| 豆記者制度 | 1959年から続く沖縄の子ども記者育成プログラム |

今回のハイタッチは、親しみやすさを意識した現代的な交流として肯定的に受け止める人もいれば、皇族らしさや品位を重んじて否定的に見る人も。

国民の間で“皇室に何を求めるか”が大きく分かれていることが、今回の炎上の本質と言えるかもしれません。

一方、豆記者制度そのものは地域と皇室を結ぶ大切な文化継承の機会。

今後も皇室の在り方が変わっていく中で、「親しさ」と「象徴性」のバランスは、引き続き私たちが注目すべきテーマになりそうです。

既に、悠仁さまについては大学生活を謳歌されています。

大学生活での学生との交流と同じような距離感をお持ちだったのかもしれません。

コメント