悠仁さまの成年式ってどんな衣装なの?

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

成年を迎えた男子皇族がまとう装束「白の束帯」は、ただの伝統衣装ではなく、清浄さと未来への決意を象徴する特別な装いです。

そして天皇陛下や皇后雅子さま、愛子さまや佳子さまなど、皇族方の衣装にも注目が集まります。

過去の成年式と比べることで、その意味や格式の違いも見えてきます。

- 悠仁さまが成年式でお召しになる「白の束帯」の意味と特徴

- 天皇陛下・雅子さま・愛子さま・佳子さまなど皇族方の衣装予想

- 過去の成年式(天皇陛下・秋篠宮さま)との違いや比較ポイント

この記事を読めば、悠仁さまの成年式が持つ伝統と意義を理解し、歴史的な瞬間をより深く味わうことができます。

一緒にその装いの意味を探ってみましょう!

儀式の流れと“装いの切り替え”(時系列で一気に把握)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250906/k10014914841000.html

- 冠を賜うの儀(秋篠宮邸)

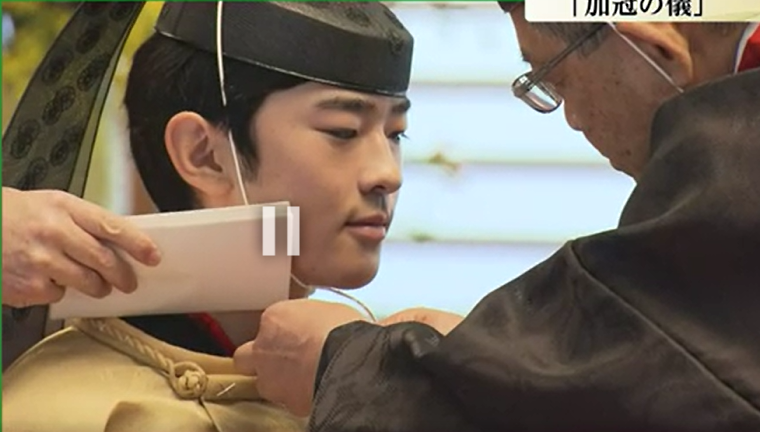

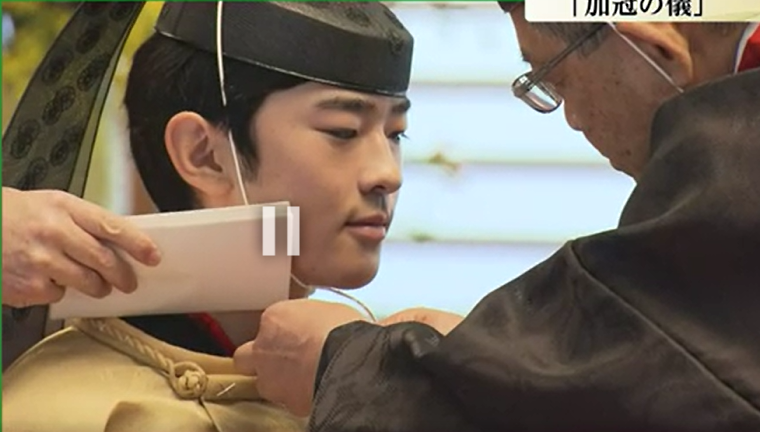

洋装(モーニング)で臨み、成年儀礼の開始を宣言。続いて宮殿へ移動します。 - 加冠の儀(宮殿・春秋の間)

未成年装束で入室 → 冠の緒(あご紐)を結び、余りを和ばさみで“パチン”と切り落とす所作で成成人を示す → ただちに成年装束へ改めます。 - 宮中三殿の儀(参拝)

成年装束のまま宮中三殿を拝礼(儀装馬車で移動)。 - 朝見の儀/勲章親授(宮殿)

洋装(燕尾服)に着替え、両陛下へ拝謁・おことば拝聴、続けて勲章親授へ。

加冠前:未成年の装束(入室時)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250905/k10014912391000.html

- 上衣:闕腋袍(かつえきのほう) … 脇が開く若者(未成年)用の袍。軽やかな仕立てで、成年の袍と構造が異なります。

- 冠:空頂黒幘(くうちょうこくさく) … 頭頂が“空いた”黒の額当て。緒を結んで固定します。

- 持ち物:檜扇(ひおうぎ) など。今回、檜扇や冠は先例に習い、先代(父君)由来の品を用いる趣旨が伝えられています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250906/k10014914841000.html

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250906/k10014914841000.html

ポイント

“未成年=闕腋袍+空頂黒幘”で入室し、緒を結んで切る所作で境界を越え、ただちに成年装束へ。日本語の「冠婚葬祭」の“冠”は、この成人を象徴する冠に由来すると解説されています。

具体的には

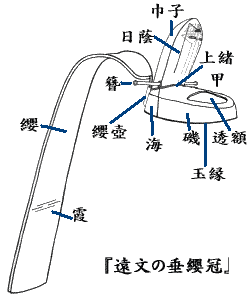

天皇ご一家を支える侍従職の坂根工博侍従次長が「加冠役」を務め、空頂黒※サクを外して、燕尾纓が付いた冠をかぶせます。

そして、「掛緒(かけお)」という和紙でできたひもで冠を固定し、あごの下で結んだあと、余りを和ばさみで切ります。

NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250905/k10014912391000.html

その後、悠仁さまは天皇陛下の前に進んでお礼を述べられ、続いて秋篠宮ご夫妻にもお礼を述べられます。

https://www.youtube.com/watch?v=txwdXr4CL8g

装束は肩から6メートル程度伸び、移動中はまっすぐ伸びた状態で進まれます。

加冠の儀を終えるとお着替えが始まります。

悠仁さまは未成年の装束から、「縫腋袍(ほうえきのほう)」と呼ばれる、脇が縫ってある黒色の成年の装束に変わります。

加冠直後:成年の装束(装いの核)

https://www.youtube.com/watch?v=txwdXr4CL8g

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250905/k10014912391000.html

- 上衣:縫腋袍(ほうえきのほう/脇を縫い閉じた袍)

親王の袍は黒地に雲鶴文が織り出されるのが伝統で、位階(四位以上)に相当する格を帯びます。 - 冠:成年用の冠(纓〈えい〉の付いた冠)

未成年時の額当てから、正式の“冠”へ。加冠の儀では結んだ緒の余りを切り落とす動作が行われ、成人の象徴たる冠に改まります。 - そのまま宮中三殿へ:成年装束のまま拝礼し、成年者としての奉告を行います。

https://www.youtube.com/watch?v=txwdXr4CL8g

https://www.youtube.com/watch?v=txwdXr4CL8g

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250905/k10014912391000.html

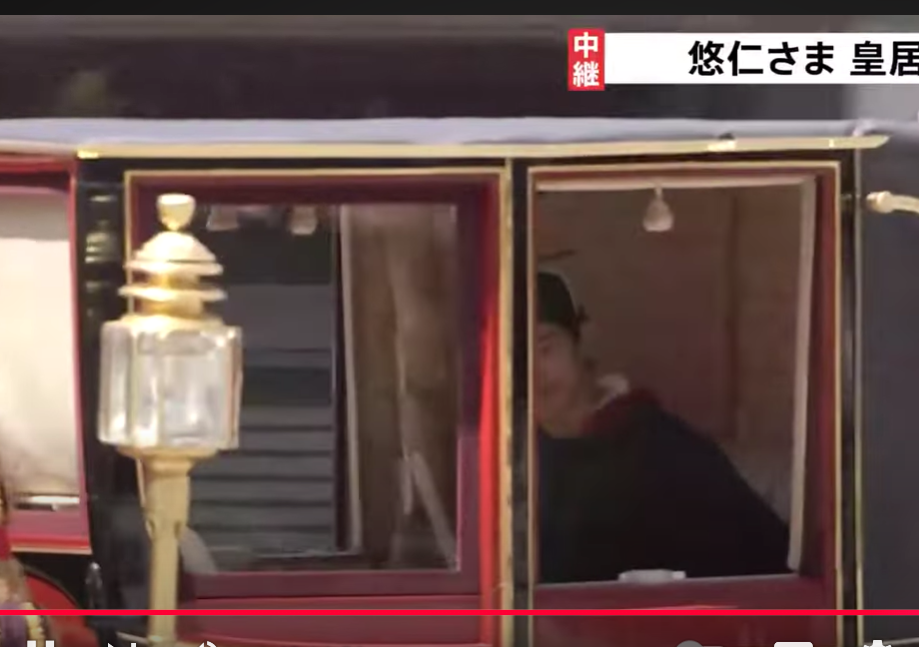

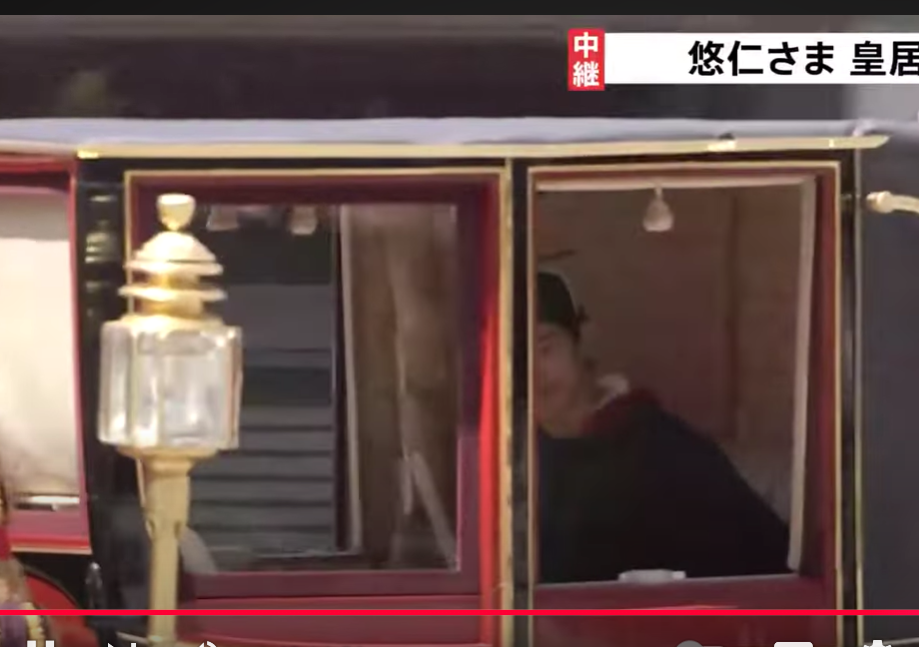

宮殿の春秋の間から皇居の「宮中三殿」へ移動に使われるのが「儀装馬車」。

秋篠宮さまも40年前に使われた馬車になります。

悠仁さまが使われるのは4号。昭和天皇が1号。上皇後夫妻のご結婚で使われたのが2号。天皇陛下の成年式で使われたのが3号だそうです。

2頭の馬に惹かれ、時速15km程度でゆっくり進まれます。

https://www.youtube.com/watch?v=G0zffcOgN3A

宮中三殿参拝をされます。

行事ごとに“定めの服装”がある(公式の整理)

宮内庁の案内では、今回の成年式は「冠を賜うの儀」→「加冠の儀」→「宮中三殿の儀」→「朝見の儀」→「勲章親授」の順。

それぞれにモーニング/未成年装束(闕腋袍・空頂黒幘)/成年装束(縫腋袍・冠)/燕尾服と装束が厳密に割り当てられています。T

歴史的な意味合いと今回の特徴

- “成人を可視化”する儀礼

「未成年装束 → 冠の緒を結び切る → 成年装束へ」の三拍子で、見た目を一気に成人仕様へ。装束そのものが“通過儀礼”を語ります - 季節・先例との比較

成年式を夏(初秋)に行う例は極めて珍しく、秩父宮殿下の代以来の“百余年ぶり”規模の稀少例とされています。

最後に(着替えの全体像・早見メモ)

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000451329.html

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000451329.html

- 開始(私邸):モーニング

- 加冠(宮殿):闕腋袍+空頂黒幘 →(緒を切る)→ 縫腋袍+冠

- 宮中三殿参拝:そのまま成年装束

- 朝見・親授:燕尾服(洋装)

——段取りと服装の“対応関係”を押さえると、成年式の意義がすっきり見えてきます。

宮中三殿への拝礼が終わると燕尾服にお着替えになり、宮殿の正殿松の間で、天皇皇后両陛下にあいさつをする「朝見の儀」に移られます。

宮中には宮中料理が配膳されます。

- ウニと魚のすり身をあわせて蒸したかまぼこ

- 三枚に下ろしたブリに塩をふって重ねたもの

- 「九年酒(くねんしゅ)」という黒豆と日本酒

- みりんを煮詰めた煮汁

実際に口にされることはありません。

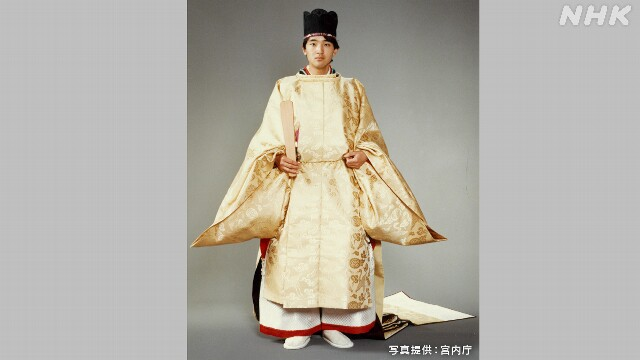

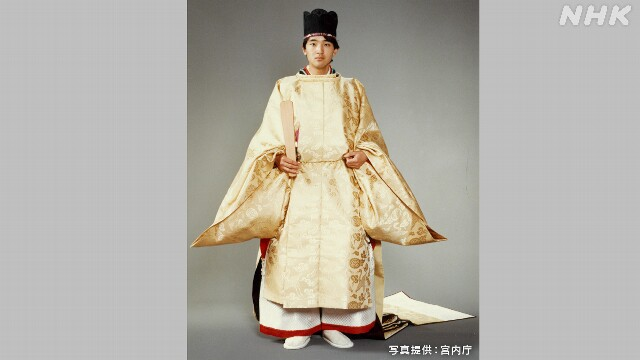

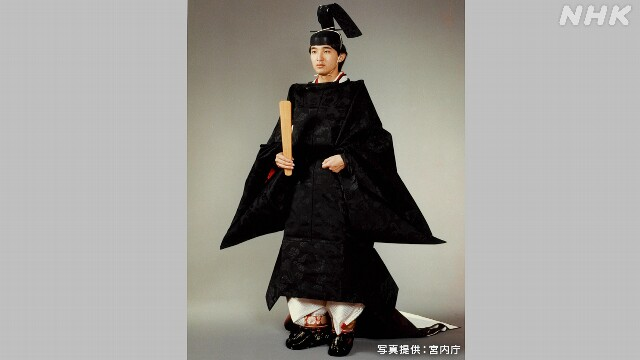

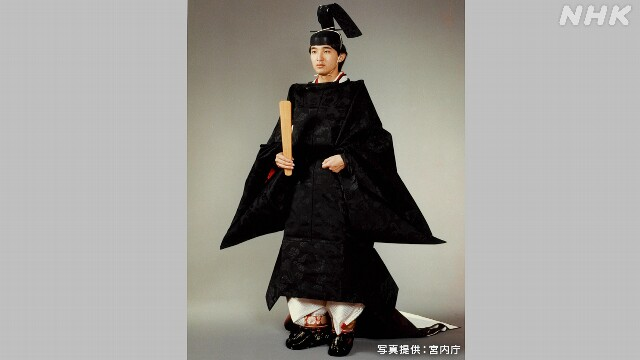

悠仁さまの成年での装束姿

https://jisin.jp/koushitsu/2352370/image/1/

加冠の儀でおめしになる上衣:闕腋袍(かつえきのほう)について詳しく説明していきましょう。

その際にお召しになるのが、平安時代以来受け継がれてきた男子皇族の最高礼装「束帯(そくたい)」です。

悠仁さまがまとわれた束帯は、生成りに近い白を基調とし、胸元から裾にかけてゆったりと広がる形が特徴です。

腰には石帯(せきたい)と呼ばれる革製の帯を締め、頭には冠を着用。

冠は、成年男子として社会に立つ資格を示す重要な装具。

冠は今回、悠仁さまのために新たに新調されたもので、初めて身に付けられます。

この「白の束帯」は、清浄さを象徴する色であり、新たな門出を迎えられる成年の儀式に最もふさわしいとされています。

天皇陛下や秋篠宮さまも、かつて成年式で同じ白の束帯をお召しになり、悠仁さまもその伝統を忠実に受け継がれた姿を示されたのです。

次に詳しくご紹介するのは、この「束帯」がどのような種類で、どんな意味を持つのかという点です。

悠仁さまの冠についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

悠仁さまが選ばれた装束の種類

http://www.kariginu.jp/kikata/2-2.htm

悠仁さまが成年式でお召しになったのは、男子皇族の正式礼装である「束帯(そくたい)」です。

束帯は、平安時代以来、宮中の重要な儀式で用いられてきた衣装で、現代においても皇位継承に関わる儀礼や成年の節目に着用されます。

今回、悠仁さまが身に付けられたのは「白の束帯」。

白は清浄や潔白を意味し、新たに大人の皇族として歩まれる節目にふさわしい色とされています。

束帯は以下のような構成から成り立っています。

- 表袴(うえのはかま):ゆったりと広がる形の袴で、衣装全体を引き締める役割を果たします。

- 大口(おおぐち):下に履く袴の一種で、裾が広がるのが特徴。平安貴族の典型的な装いです。

- 石帯(せきたい):革製の帯で、金具をつけて腰に締めます。身分を表す重要な装具。

- 冠:黒色のかぶり物で、成年男子としての資格を示すシンボル。

天皇陛下が1980年に成年式を迎えられた際も、また秋篠宮さまが1986年に成年となられた際も、同じ白の束帯をお召しでした。

この伝統は、悠仁さまにもしっかりと受け継がれています。

装束は単なる衣服ではなく、「成年皇族」としての自覚を示す儀礼的な意味を持っています。

特に白の束帯は、皇統に連なる男子が成年を迎えたことを内外に示す象徴的な存在なのです。

次は、この装束に込められた格式や役割についてさらに掘り下げていきます。

装束に込められた格式と役割

悠仁さまが成年式でお召しになった束帯(そくたい)は、単なる伝統衣装ではなく、格式と役割を象徴する重要な儀礼装束です。

束帯は平安時代から宮中儀礼で用いられてきた装束で、現代においても皇位継承資格を持つ男性皇族にとって欠かせない正装とされています。

その中でも「白の束帯」は特別であり、清浄や潔白を意味する色。

新たに成年皇族として歩み出す決意を示すと同時に、皇統を継ぐ立場を世に明らかにするものです。

また、束帯には以下のような役割が込められています。

- 身分の象徴:烏帽子や石帯は、成人男子の証であると同時に、皇族としての身分を公に示す役割を担います。

- 伝統の継承:天皇陛下や秋篠宮さまも成年式で白束帯を着用されており、その姿は代々受け継がれる「皇統のしるし」です。

- 儀礼の権威付け:成年式は単なる祝賀行事ではなく、公的に成年皇族として認められる重要な節目。束帯を身にまとうことで、その儀式に権威と格式を与えます。

つまり束帯は、悠仁さまが「秋篠宮家の長子として、そして将来の天皇候補として成年に至った」ことを象徴的に表す装いといえるでしょう。

このように、装束には単なる衣の意味を超えた重みがあり、悠仁さまが背負う責任と未来への歩みを視覚的に伝える役割を果たしています。

悠仁さまの成年式スケジュールについて詳しくご紹介しています。

悠仁さまの装束姿は「似合っている?似合っていない?」世間の声

ここまで冠と束帯が似合うとは… 正直びっくりした 普通に服着てる時より百倍良い やっぱり血なんだな… この方がいてくれてよかった

おめでとうございます。 とても凛々しく頼もしい。

️凛々しくご立派になられて感無量です。健やかにご成長され、お育てになった秋篠宮皇嗣殿下と皇嗣殿妃殿下に感謝します。

おめでとうございます。 とても美しくよくお似合いです。

悠仁さま髪型変えたよね? 似合ってる

現在の天皇陛下の 成人の儀のお顔に似ておりびっくりしました🇯🇵

袴姿の方が似合ってます。

未成年の装束と、成年の装束の人が別人にみえるのは私だけでしょうか・・ 成年のほうは、高校の卒業式の会見のなよなよちゃんにみえます。

といった、お似合いという声が多かったです!

ときには、袴姿のほうが・・・等といった意見もありましたね!

悠仁さまの成年式での佳子さまや愛子さまの衣装についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。

過去の成年式との比較(天皇陛下・秋篠宮さまなど)

https://imagelink.kyodonews.jp/detail?id=8745343

前回の成年式は、40年前の秋篠宮さまの20歳の節目に行われました。

「先例に則って成年式を行う」とのことでしたが、ほとんどの方は以前の成年式をご存じないと思います。

そこで、秋篠宮さまおよび天皇陛下の成年式について調査しました!

1985年 秋篠宮さま

https://nordot.app/1211070224779968900

秋篠宮さまも、陛下と同じく束帯姿で成年式に臨まれました。

金色の装束に加冠の儀で冠を戴く場面は、兄である陛下の成年式とほぼ同じ形式で執り行われており、皇室の伝統の継承が見て取れます。

1980年 今上天皇

当時皇太子殿下であられた陛下は、「冠を賜うの儀」や「加冠の儀」で束帯をお召しになり、正式に成年皇族となられました。

金地の衣装に烏帽子を戴く姿は、古式ゆかしい日本の伝統を今に伝えるものでした。

まとめ|悠仁さまの成年式と装束・皇族方の衣装の意味

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 悠仁さまの装束 | 白の束帯(成年男子皇族の最高礼装)。清浄を象徴し、新たな門出を示す。冠と石帯を着用。 |

| 皇族方の衣装 | 天皇陛下・秋篠宮さま=モーニングや燕尾服、皇后雅子さま・紀子さま・愛子さま・佳子さま=ローブデコルテや正礼装ドレスの可能性。 |

| 過去の成年式 | 今上天皇(1980年)・秋篠宮さま(1986年)も同じ白束帯を着用。女性皇族はドレスや正装で参列。 |

悠仁さまの成年式は、平安以来の伝統を受け継ぎつつ、現代における皇族の姿を示す大切な儀式です。白の束帯は清らかさと皇統の継承を象徴し、皇族方の衣装もまた格式を彩ります。

過去の成年式との比較からも、悠仁さまが歴史を継ぎ、未来へと歩みを進められる節目であることがわかります。

成年式は、皇室にとって単なる通過儀礼ではなく、国民に向けて「皇統の継続」を示す重要な儀式であり、歴史的な意義を持つ場といえるでしょう。

コメント