夏だけど着物姿でのお茶会姿がステキだったよね!

皇族の方々の着物姿には、どうしてあんなに気品と個性が表れるのかしら?

そんな疑問を持ったことはありませんか。

同じ“夏の着物”でも、雅子さま・愛子さま・紀子さま・佳子さま、そして久子さまや華子さままで、それぞれが異なる色や柄を選ばれ、その一つひとつに立場や役割が映し出されています。

- 皇族方が選ばれる「夏の着物」に込められた格式や意味が理解できる。

- 雅子さま・愛子さま・紀子さま・佳子さま、さらに久子さまや華子さまの装いから、それぞれの立場や個性の違いを読み取れる。

- 着物を通じて、皇族方がどのように季節感や伝統を大切にされているかを知ることができる。

皇族方の装いを知れば、和装文化の奥深さを理解でき、特別な場での着物選びにも役立つヒントが得られるかもしれません。

ぜひ最後まで読み進めて、装いに込められた意味と美しさを一緒に紐解いてみましょう!

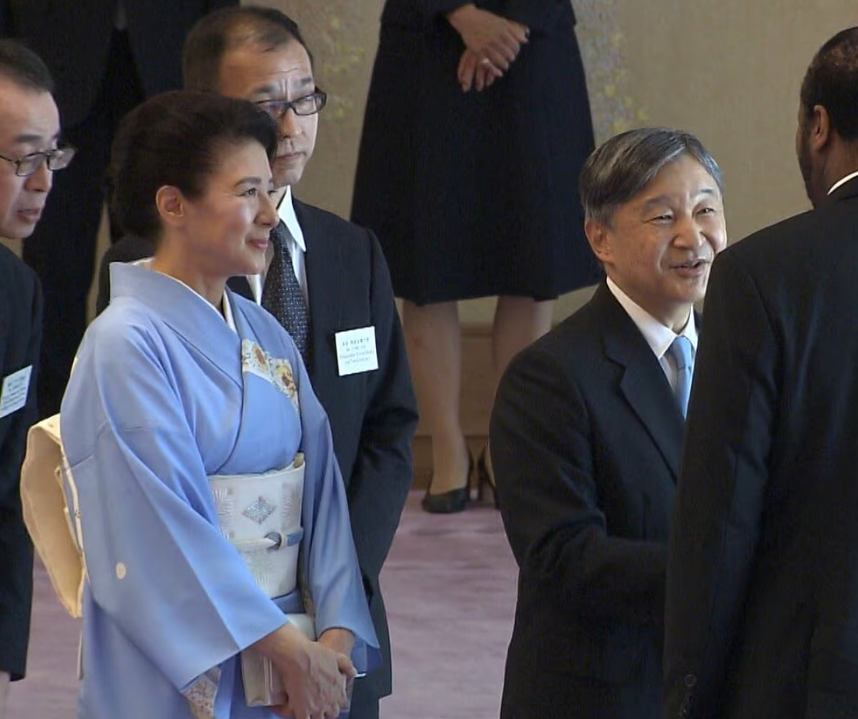

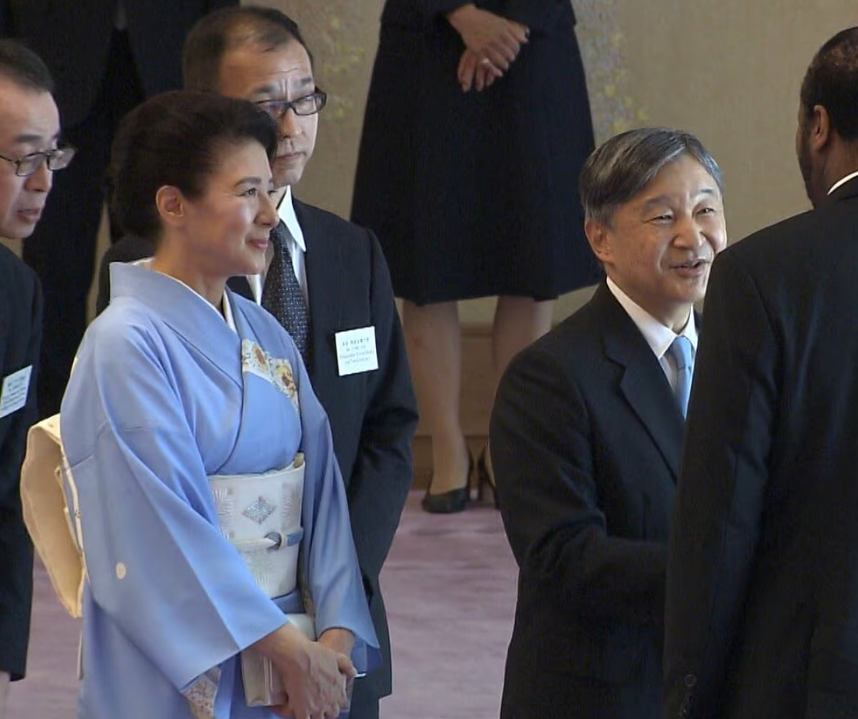

雅子さまの「勿忘草色×五つ紋付下げ訪問着」に込められた意味

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

今回の雅子さまの装いは、夏の青空のように鮮やかな勿忘草色の「絽」の付下げ訪問着。

胸元から裾にかけて流れるように文様が配され、従来の古典柄を踏まえつつ、現代的なモダンさを加えた特別な仕立てでした。

通常は略礼装とされる付下げですが、今回は背・胸・袖に五つ紋を配し、黒留袖や色留袖と同格の正礼装に位置づけられています。

皇后としての立場を示すための特別な選択であり、外交舞台での「和の外交服」とも言える装いです。

文様の特徴と象徴性

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

着物の地色である濃い勿忘草色は、一般的な水色の着物よりも深みがあり、会場でひときわ目を引きました。

金彩による「めくれた幔幕」の表現もあり、伝統的でありながら新鮮な印象を与える構成でした。

これは「古典と現代の調和」を象徴し、日本の伝統美を外交の場で伝える意図が感じられます。

小物や帯に込められたこだわり

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

帯は白地に銀糸で若松や幾何文様を織り込んだ袋帯で、清涼感と格式を兼ね備えています。

クラッチバッグは淡い色調で全体に調和をもたらし、帯結びは控えめな形でまとめられています。

髪型や後ろ姿に至るまで清楚に整えられ、細部への配慮が全体の品格を引き立てる結果となりました。

帯は白を基調としながら、繊細な幾何文様や淡い色合いの刺繍が施されており、上品な輝きを放っていました。

皇族方と「五つ紋」の着物

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

五つ紋の着物は、皇室女性が国賓を迎える晩餐会や重要儀式で用いる最上位の礼装。

香淳皇后や上皇后美智子さまも色留袖・訪問着に五つ紋を入れ、国際親善の場に臨まれました。

今回の雅子さまの選択は、伝統の継承であると同時に、外交の現場にふさわしい「柔らかさと親しみやすさ」を加えた進化形です。

令和流の国際親善に表れる「和の美」

令和の皇室外交は、宮中晩餐会での和食や日本酒、箸の使用など「和の要素」を随所に取り入れる姿勢が特徴です。

装いにおいても同様で、モンゴル訪問時には絞り染めのジャケットを洋装に仕立てて披露されました。

今回の「勿忘草色×五つ紋付下げ訪問着」もその一環であり、伝統美と現代性を融合させた「令和流の外交ファッション」として位置づけられます。

雅子さまの今回の装いは、格式の象徴である五つ紋を備えながらも、勿忘草色やモダンな意匠を取り入れることで、伝統と現代の両立を体現しました。

外交の舞台において日本文化を自然に伝える力を持つこの装いは、まさに気品・格式・親しみやすさを兼ね備えた「和の外交服」として、多くの人々の記憶に残るものでしょう。

愛子さまと佳子さまの夏らしい着物スタイル

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

今回の茶会において、愛子さまと佳子さまはともに「夏振袖」で臨まれました。

夏の薄物を誂えてのご出席は大変珍しく、伝統技法を駆使した振袖は、日本文化の美と若き皇族の気品を体現するものでした。

ここでは、おふたりの装いを詳しく解説します。

愛子さまの夏振袖|柔らかさと深みを湛えた京友禅

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

- 柄行き:芙蓉・桔梗・撫子・菊など夏の花が、ふんわりとしたタッチで描かれています。

- 染技法:「濡れ描き友禅」とみられる京友禅。水を含ませた布に色を重ね、柔らかなぼかしと深みを生み出す高度な染め技です。

- 帯:大柄の蜀江文を配した夏袋帯。蜀江文は中国古代の織物文様で、壮麗さと品格を兼ね備えています。

また、この場で愛子さまは着物姿のまま「カーテシー」を披露されました。

和と洋の礼節を自然に調和させた所作は、海外の賓客に深い感銘を与えたと評されています。

佳子さまの夏振袖|シャープな線で描く江戸友禅

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

- 柄行き:霞の文様や草花が、くっきりとした輪郭で描かれています。

- 染技法:江戸友禅。京友禅の柔らかさとは異なり、線が明快でシャープな印象を与えるのが特徴。

- 帯:淡いベージュ系に金糸を織り込んだ袋帯。花唐草や雲取りを思わせる意匠が加わり、場にふさわしい格式を保っています。

佳子さまの振袖は、清楚さとモダンな凛々しさを併せ持ち、外交の場において日本文化を鮮やかに伝えるものでした。

姉妹で見せた日本文化の発信力

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

- 愛子さま:柔らかく奥行きある京友禅 → 穏やかで包み込むような印象

- 佳子さま:輪郭を際立たせた江戸友禅 → シャープで現代的な印象

このコントラストは、海外からの賓客に日本の伝統工芸の多様性を伝えると同時に、おふたりの個性を際立たせる効果をもたらしました。

宮内庁公式YouTubeに投稿された茶会映像では、笑顔で視線を交わす場面もあり、姉妹の仲睦まじさが会場を和ませたことも印象的です。

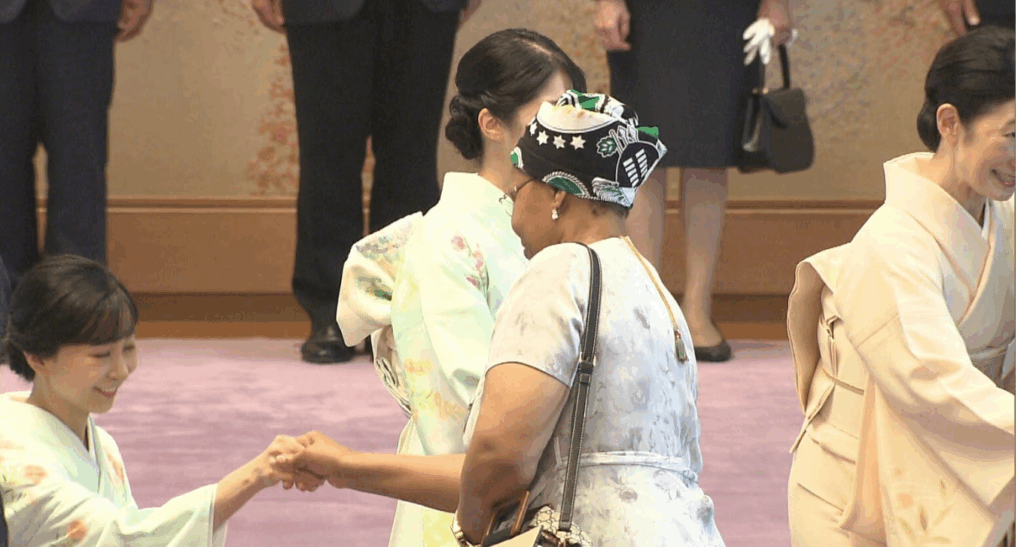

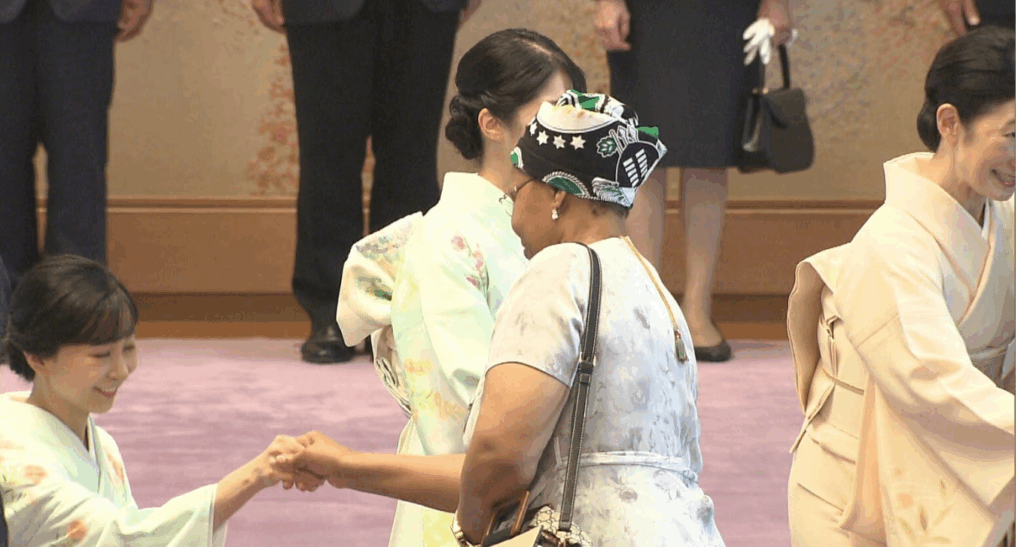

着物姿でカーテシーを披露

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

今回のTICAD9茶会で注目を集めたのは、愛子さまと佳子さまが着物姿のままカーテシーを披露された場面です。

カーテシーは西洋における女性の伝統的な礼法で、通常はドレス姿で行うのが一般的。

しかし、この日のおふたりは夏の薄物振袖をお召しのまま、しなやかにひざを曲げ、優雅に頭を下げる姿を見せられました。

愛子さまの所作

愛子さまは首脳夫人との握手の際、自然に右ひざを落として身を低くされました。

笑みを絶やさず、すぐに体勢を戻す一連の動作には無駄がなく、若き皇族としての落ち着きと品格が漂っていました。

和装でのカーテシーは極めて珍しく、ニュース映像を通じて大きな話題となりました。

佳子さまの所作

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

佳子さまもまた、同じように夏振袖でカーテシーを実演。

江戸友禅の凛とした着物姿と、柔らかい笑顔が相まって、格式と親しみやすさを兼ね備えた印象を残しました。

相手に視線を合わせて深く礼を尽くす姿には、国際舞台での経験を重ねてきた自信がにじみ出ています。

和と洋の融合の象徴

この「着物姿でのカーテシー」は、日本の伝統装束と西洋の礼節を自然に融合させた象徴的な一幕でした。

夏振袖の軽やかさが所作の美しさを一層引き立て、海外からの賓客に「日本ならではの優雅な挨拶」と強く印象づけたことでしょう。

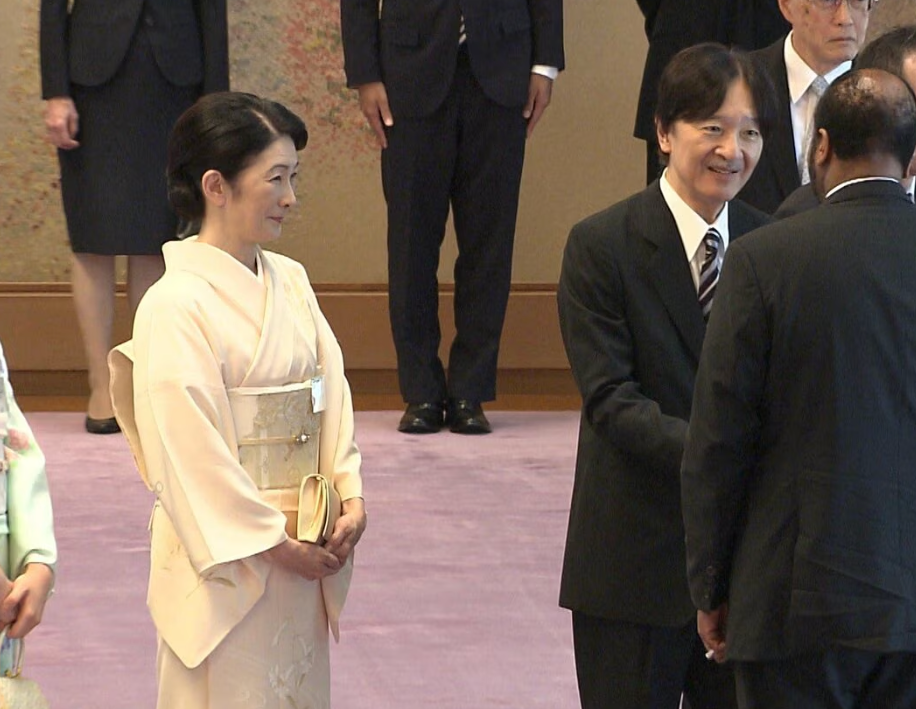

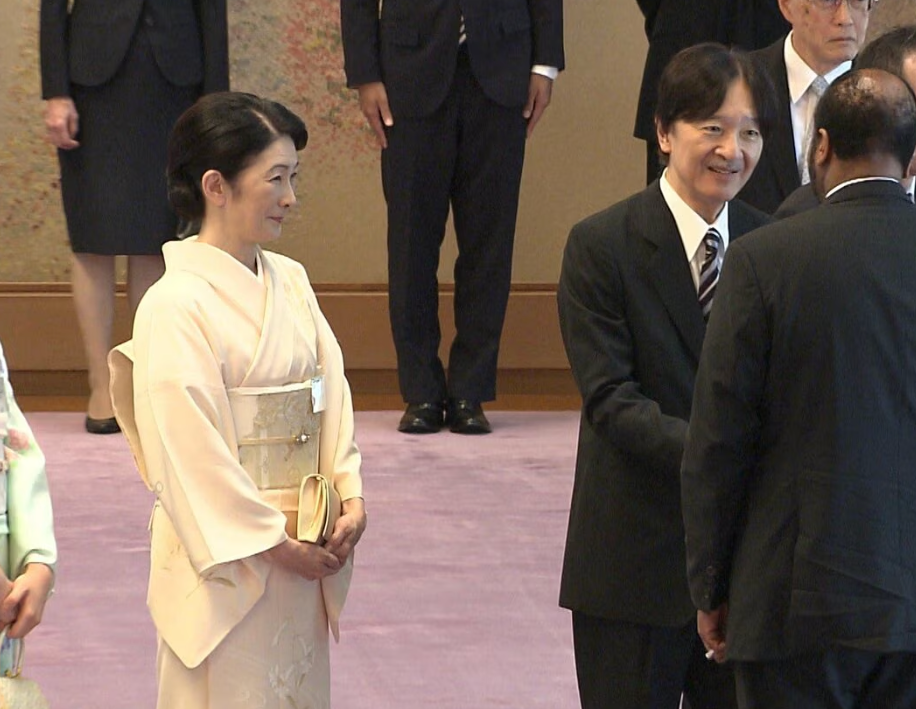

紀子さまの上品な淡桃色の訪問着

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

紀子さまがお召しになったのは、淡い桃色が基調となった訪問着です。

紋はありませんでした。

落ち着いた色合いでありながら、会場にやわらかな華やかさを添える装いでした。

柄は裾や肩口にかけて上品に配され、派手さを抑えつつも優雅さを引き立てる構成。

全体に淡いトーンでまとめられており、着る人の内面の穏やかさや品格を映し出していました。

この着物は控えめでありながらも存在感を放ち、紀子さまの落ち着いた雰囲気と見事に調和しています。

次に注目したいのは、そのコーディネートの完成度です。

金糸を織り込んだ袋帯で気品を格上げ

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

帯には白地に金糸を織り込んだ袋帯を選ばれました。

シンプルな着物を格調高く引き上げる役割を果たし、全体に華やぎを与えています。

帯揚げや帯締めも同系色で揃えられており、全体のバランスを崩すことなく調和を重視。

さらにバッグや草履も淡いベージュ系で統一され、細部にまで配慮されたコーディネートとなっていました。

過度に目立つことなく、しかし存在感を放つ帯合わせは、紀子さまの洗練されたセンスを物語っています。

次に注目したいのは、その着姿が示す皇嗣妃としてのあり方です。

皇嗣妃としての気品と落ち着き

紀子さまはこれまでも、淡い色合いの着物を中心に選ばれることが多く、今回もその美意識が感じられます。

華やかさよりも調和を重んじるスタイルは、会場全体に穏やかな空気をもたらしました。

淡桃色の訪問着に金糸の帯を合わせた装いは、柔らかさと格式を兼ね備え、皇嗣妃としての気品をしっかりと示しています。

その姿からは、落ち着いた雰囲気の中に確かな存在感が漂い、見る人の心に深い印象を残しました。

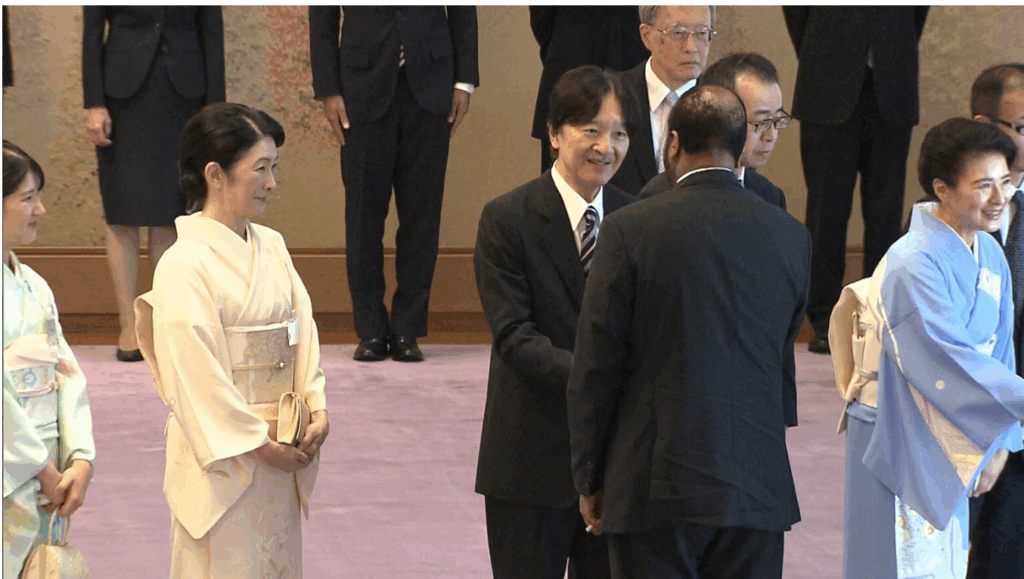

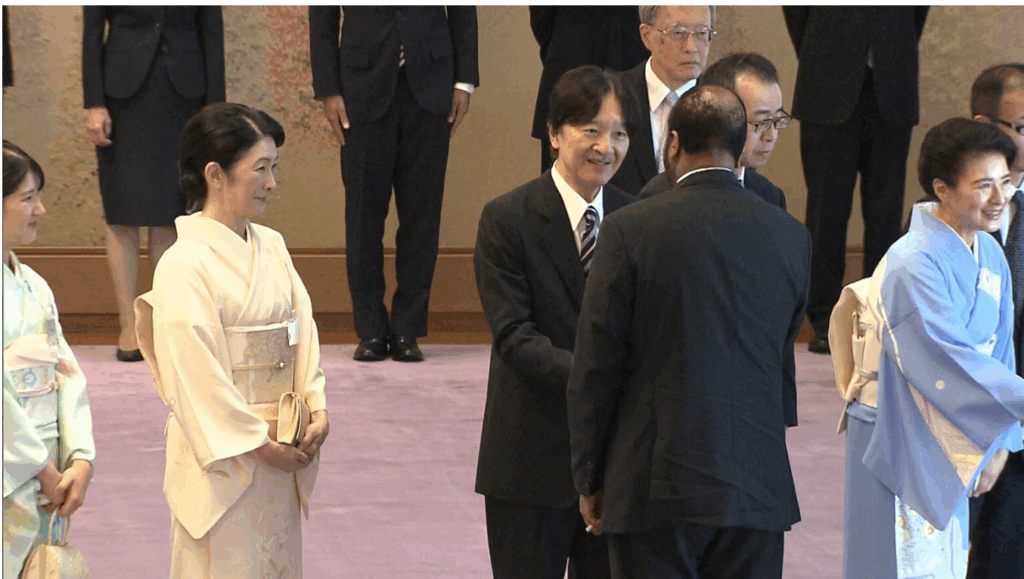

皇室の方々の装いに見る格式と個性の違い

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

今回の公務では、雅子さま・愛子さま・佳子さまがそれぞれ着物姿を披露されました。

同じ「夏の着物」という共通点がありながら、選ばれた装いには立場や個性が映し出されています。

雅子さまは、胸元から裾へ流れる模様が印象的な「付下げ訪問着」に五つ紋を添えられました。

本来略礼装にあたる付下げも、五つ紋が入ることで一気に格が引き上げられ、正礼装として皇后らしい威厳と格式を示していました。

愛子さまは、淡い水色の振袖を単衣仕立てでお召しに。

若さと清涼感を兼ね備えた装いは、内親王としての品格を保ちながらも、初々しさと爽やかさを感じさせました。

紀子さまは、淡いピンクベージュの着物に金糸を織り込んだ帯を合わせ、上品で穏やかな雰囲気を漂わせていました。

控えめな色調でありながら、格調高さと柔和さが調和し、皇嗣妃としての落ち着きと気品を印象づける装いでした。

佳子さまは、柔らかな薄緑色の単衣の着物に花模様を配し、落ち着きと清楚さを演出。

帯や小物を含めた全体の調和により、格式の中に軽やかさを表現されていました。

三人の装いを見比べると、雅子さまは「皇后としての威厳」、愛子さまは「若さと未来への希望」、紀子さまは「柔和で落ち着いた品格」と、佳子さまは「清楚で洗練された気品」と、それぞれの役割と個性が鮮やかに映し出されています。

その他女性皇族の華やかな着物ファッション

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

高円宮久子さまの気品あふれる若草色の着物

高円宮久子さまは、淡い若草色の地に大胆な波と花の模様が描かれた訪問着をお召しになりました。

爽やかな色合いに大きな柄が映え、夏の公務にふさわしい清涼感を漂わせています。

帯は生成りに近い上品な色合いで、全体をすっきりまとめ、気品と迫力を両立させた装いでした。

次にご紹介するのは、三笠宮家の女性皇族の装いです。

三笠宮彬子さまの華やかなクリーム色の着物

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

彬子さまは、柔らかなクリーム色の訪問着に、淡い花の刺繍があしらわれたお着物をお召しでした。

落ち着いた中にも愛らしさがあり、若々しい雰囲気を演出しています。

帯は濃いめの色合いで全体を引き締め、気品のある華やかさを表現されていました。

続いては、三笠宮寛仁親王妃信子さまの装いです。

三笠宮信子さまの涼やかな水色の着物

信子さまは、涼しげな水色地の訪問着を選ばれました。

帯は深みのあるグリーン系で、落ち着いた印象の中にも力強さを感じさせるコーディネートです。

夏らしい清涼感と気品を兼ね備え、信子さまらしい堂々とした存在感を示していました。

次に登場するのは、三笠宮家のもうお一方、容子さまです。

三笠宮瑤子さまの上品な淡いブルーの着物

https://www.fnn.jp/articles/gallery/920373

瑤子さまは、淡いブルーの着物に柔らかな金色の帯を合わせられていました。

全体の色彩は穏やかでありながら、着姿からは華やかさと格式が漂います。

季節感を意識しながらも控えめな優雅さを感じさせる装いで、落ち着いた気品をまとっていらっしゃいました。

華子さまの優雅な淡黄緑の着物スタイル

華子さまは、淡い黄緑色の着物に、流れるような波模様をあしらったデザインをお召しでした。

落ち着いた色味ながら、動きのある柄が全体を引き締め、清楚さと華やかさを絶妙に調和させています。

帯は上品なベージュ系で、柄とのコントラストが柔らかく、和の調和美を際立たせています。

控えめでありながらも存在感のある装いは、皇族としての気品を体現していました。

このように女性皇族方は、それぞれの立場や雰囲気にふさわしい色柄の着物を選ばれ、公務の場を一層華やかに彩っていました。

まとめ|皇族の夏の着物に映る格式と個性

| 人物 | 装い(色・種類) | 技法・素材 | 象徴・ポイント |

|---|---|---|---|

| 雅子さま | 勿忘草色の五つ紋付下げ訪問着 | 絽/金彩・吉祥文 | 正礼装格で「和の外交服」 |

| 愛子さま | 藍白系の夏振袖 | 京友禅(濡れ描き)・絽/蜀江文帯 | 優雅なカーテシー、柔らかな気品 |

| 佳子さま | 薄緑〜水色の夏振袖 | 江戸友禅・絽 | 輪郭シャープ、清楚で現代的 |

| 紀子さま | 淡桃色の訪問着 | 袋帯(金糸) | 穏やかで格調ある装い |

| 久子さま・華子さま等 | 若草色・淡黄緑など | それぞれ季節感重視 | 立場に応じた配色と柄行 |

皇族の夏の着物は、素材(絽・紗)や染技法(京友禅/江戸友禅)、紋の格付けで場にふさわしい格式を示しつつ、色と柄で個性を表します。

雅子さま・愛子さま・紀子さま・佳子さま、そして久子さまや華子さまをはじめとする女性皇族の装いには、それぞれの立場や個性が色濃く映し出されていました。

外交の席で“和”を伝える装いでもあり、所作(カーテシー)まで含めた総合的な文化発信です。

夏の茶会という舞台においても、格式を保ちながら清涼感や華やかさを添える装いは、まさに皇族方ならではの気品の表れです。

こうした装いの背景には、宮中の伝統や礼法が息づいており、現代においても和装文化を受け継ぐ重要な意味を持っています。

このように皇族方の着物姿は、立場を超えて日本文化の象徴であり、和装の持つ美と格式を国内外に示す貴重な役割を果たしています。

コメント